ジブリ都市伝説の真相!隠された裏設定と考察

子供から大人まで楽しめる作風でありながら、余白が多い作風もあってか、ジブリ作品には定期的に都市伝説の噂が流れてきます。

作品内外関わらず、ジブリの都市伝説にはワクワクさせられるものからゾッとさせられるものまで様々です。

この機会に、どんな都市伝説がささやかれているか一緒に探していきましょう!

関連記事

ジブリ都市伝説の魅力とは?

出典:ジブリ公式サイト(© 2001 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, NDDTM)

ジブリ作品は、度々都市伝説と絡めて語られることが知られています。

なぜ、ジブリ作品が頻繁に都市伝説の題材になるのでしょうか?

ジブリ作品は、子供も楽しめるシンプルに面白い冒険活劇が多いですが、イメージボードや資料集を見ると、背景を読み解きたくなるくらい作り込まれた世界設定や、裏に隠されたディテールが多いことがわかります。

少し不思議で象徴的な物語と独特な世界観が相まって、ジブリ作品は観る人の想像を強くかきたてる魅力と引力があり、その結果として、都市伝説化していくことが多いのだと考えられます。

ここからは作品別に、代表的な都市伝説を具体的に紹介していくので、一緒に考察・検証していきましょう!

『となりのトトロ』に隠された真実

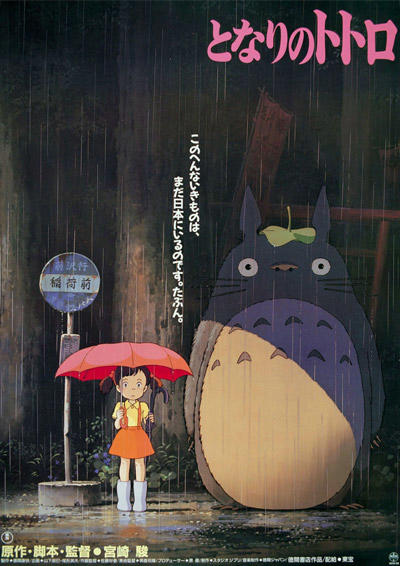

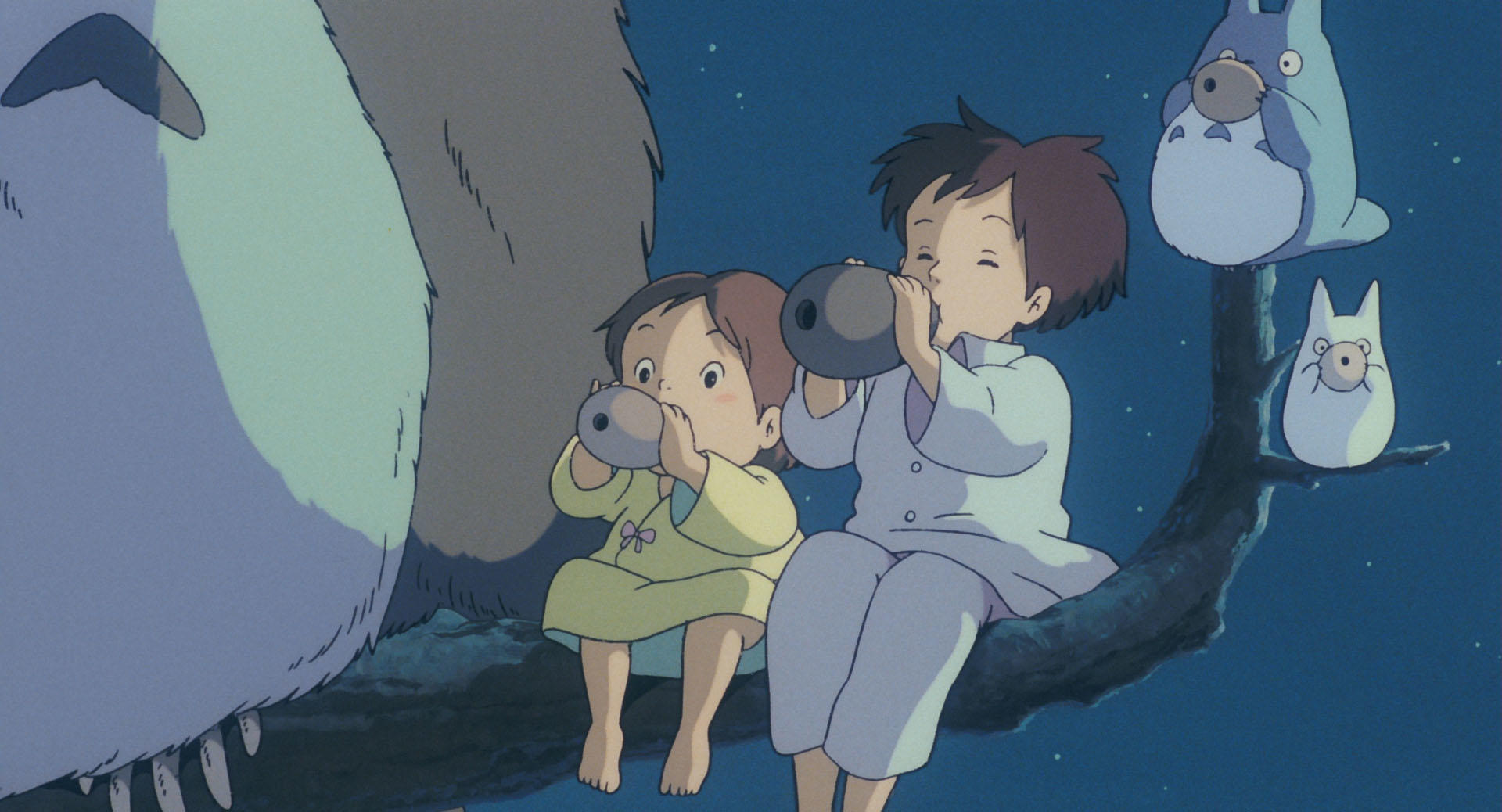

出典:ジブリ公式サイト(© 1988 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli)

※ポスターの謎の少女は誰?

「謎の少女」としてネットで議論されることもありますが、映画制作前のもともとの宮崎駿監督のイメージボードでは、登場する少女は1人だったそう。

映画ポスターを描く際に、宮崎駿監督が「サツキとメイの二人がトトロと並ぶのは違う」と提言したことで、このような形になった経緯があります。

実は『となりのトトロ』の映画は、あまり興行収入が振るわず、テレビ放送されてから徐々に人気を獲得した作品でした。

インターネットなどもなかった映画公開当時は、それほど話題にも疑問にも上がらず、この「謎の少女の正体」はそれほど注目されなかったようです。

サツキとメイは死んでいる説

ジブリ作品で最も有名な都市伝説は、「サツキとメイは死んでいる説」ではないでしょうか。

本作を観たことがない人でも、この都市伝説を聞いたことがある人は多いと思います。

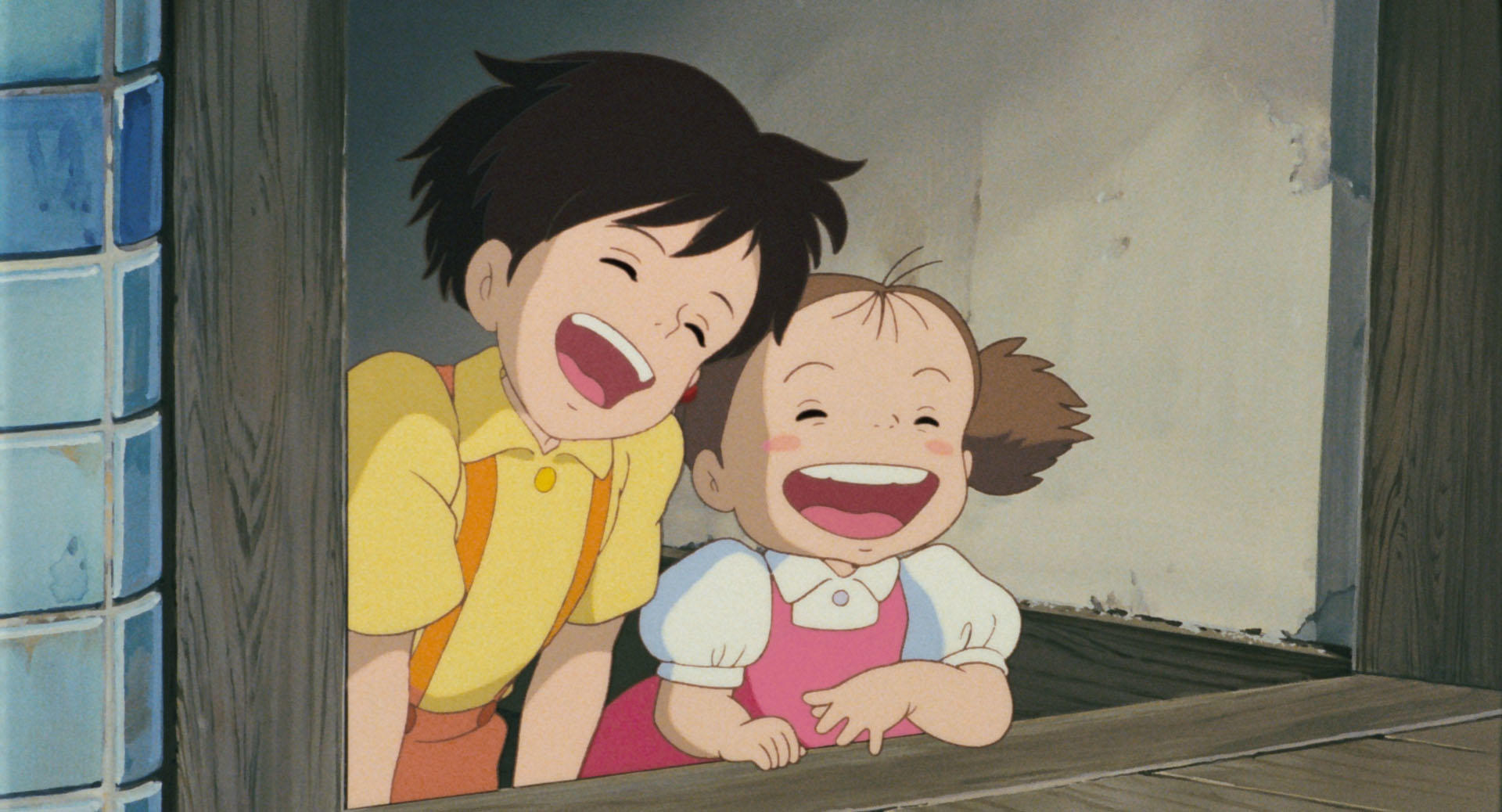

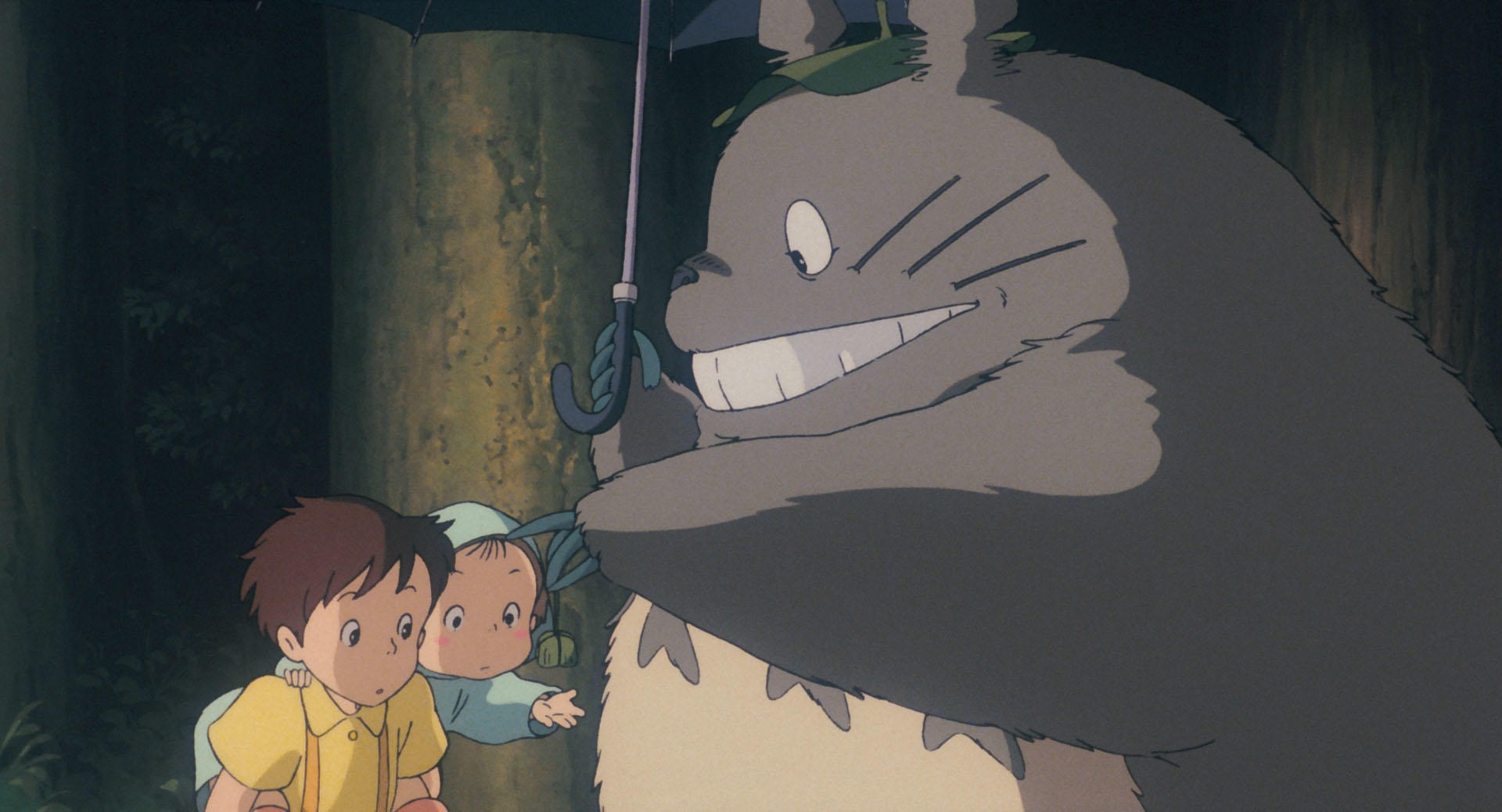

出典:ジブリ公式サイト(© 1988 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli)

インターネット上で、池に溺れて死んでしまったメイを探しているうちにサツキも死んでしまった、という裏設定の存在について、噂が広まったことがあります。

『となりのトトロ』の終盤で、病院にいる二人のお母さんが、お父さんに対して「2人がいたような気がする」というセリフを発したのも、二人が霊的な存在として近くにいることを示唆しているのではないか、という解釈です。

その他にも、「サンダルが池に浮かんでいた」り、「2人の影が見えなくなっていた」りしたことが「死亡説」の根拠として提示されることが多いです。

出典:ジブリ公式サイト(© 1988 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli)

しかし、この都市伝説は、宮崎駿監督とスタジオジブリの公式見解によって、明確に否定されています。

そもそも、池に浮かんだサンダルはメイのものとは別物ですし、影についてはスタッフが描く必要がないと判断して、途中から省略しただけのようです。

実際に、本編ではサツキとメイ以外にも影が描かれていないキャラクターがいるため、この説は思い込みによる単なる噂でしかなかったという結論が出ています。

公式に否定された数少ないジブリの都市伝説のひとつですが、最初に噂を知ったときは、もしかして…と背筋がぞくぞくした人も多いのではないでしょうか。

トトロは死神説

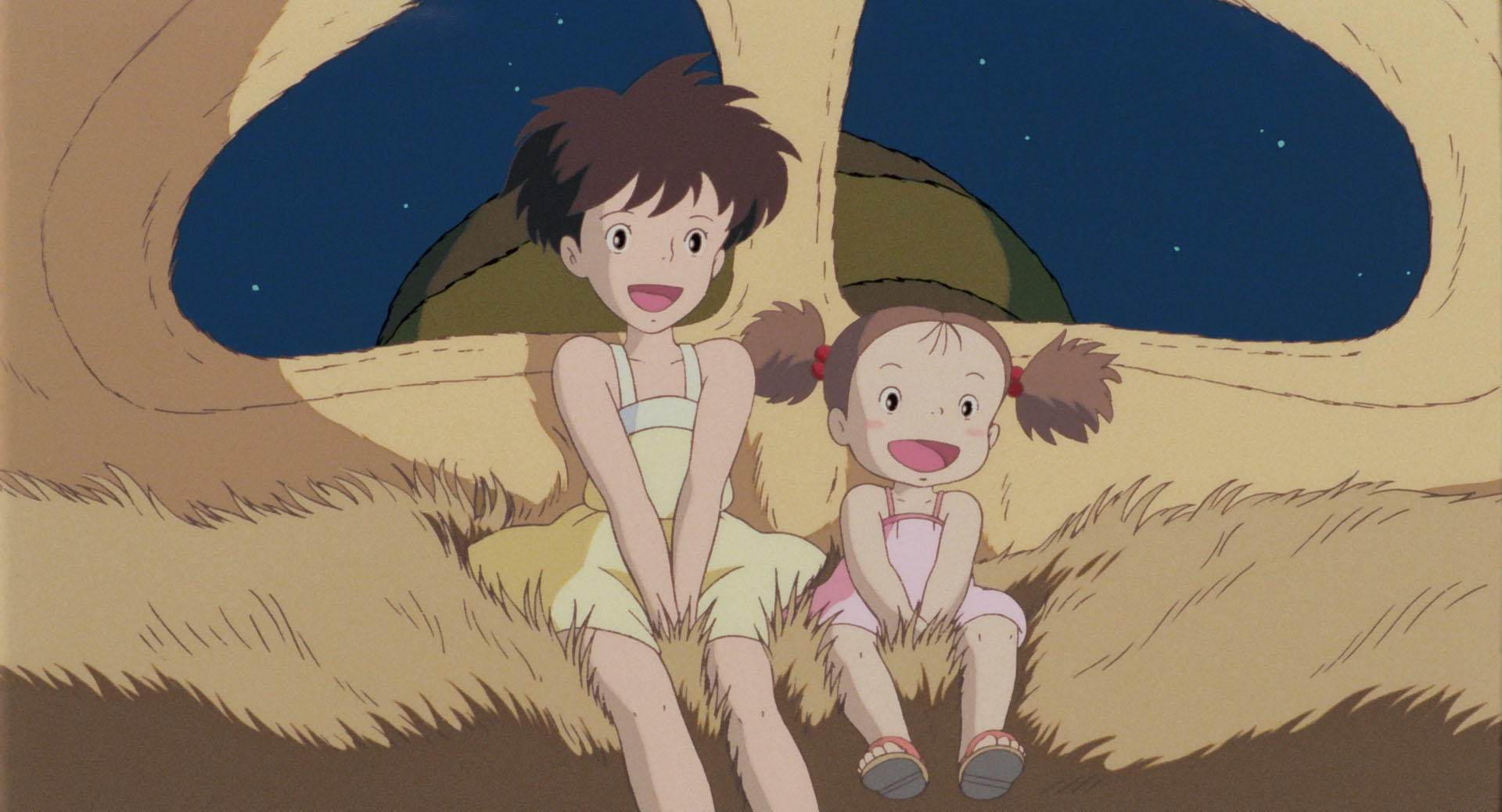

「サツキとメイは死んでいる説」に関連するものとして、「トトロは死神説」というものがあります。

トトロは死期が近いものにだけ見える死神的な存在で、サツキとメイだけにトトロが見えるのは2人が死んでいるから、という考察です。

出典:ジブリ公式サイト(© 1988 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli)

ただし、「サツキとメイの死亡説」と同じように、こちらの説もスタジオジブリから公式に否定されています。

現実世界から少し離れたような独特なトトロの風貌が、噂を加速されたのかもしれませんが、こちらも噂に過ぎません。

公式側からわざわざ否定をされるくらいだったので、当時これらの都市伝説には大きな反響があったとわかります。

このような不確かな噂があることを考えると、独自の観点が強い考察を事実であるかのように発信していくことや、その受け取り方については、私たちも少し気をつける必要がありそうですね。

思い込みによる考察や都市伝説が影響力を持ち過ぎてしまうと、解釈を自由にしづらくなる空気が生まれてしまうので、あくまでこの記事の情報も参考程度にしながら、皆さんで自由にジブリ作品を楽しんでくださいね!

出典:ジブリ公式サイト(© 1988 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli)

『となりのトトロ』をTSUTAYAディスカスの無料体験で見る

『千と千尋の神隠し』が描くもう一つの世界

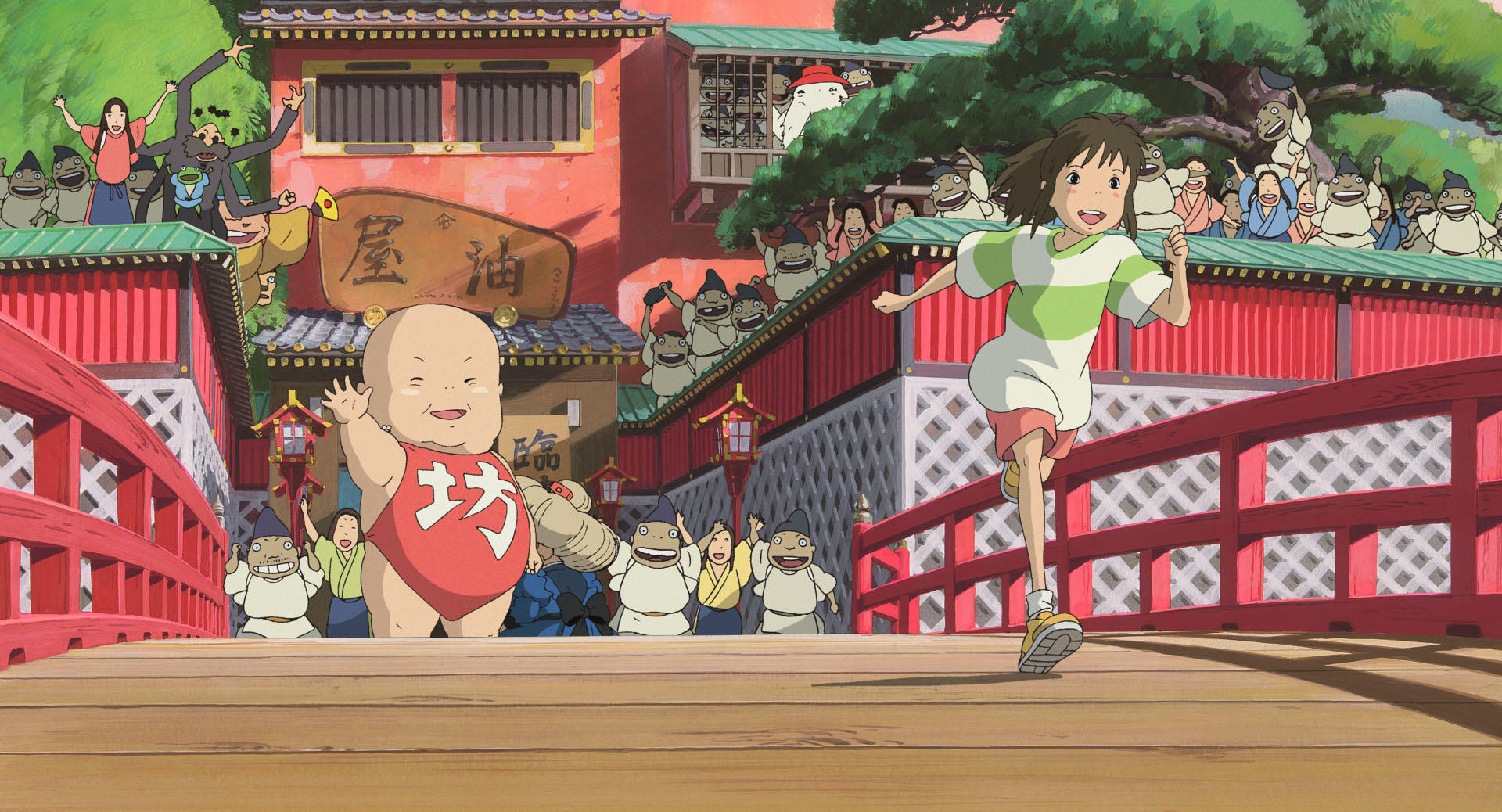

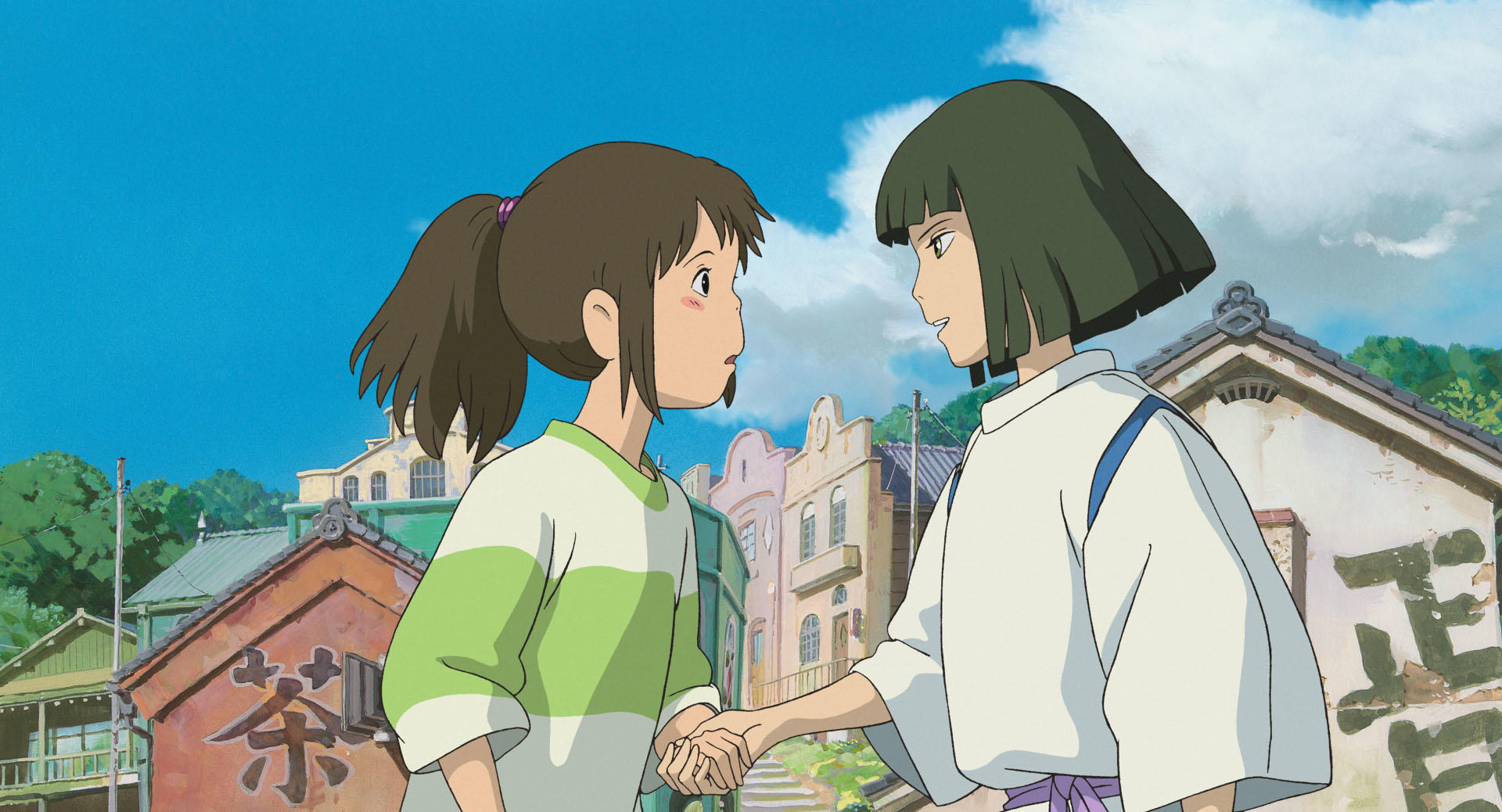

出典:ジブリ公式サイト(© 2001 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, NDDTM)

油屋=風俗説

『千と千尋の神隠し』も、都市伝説や考察がついて回るジブリ作品です。

タイトルに"神隠し"というフレーズがついていることや、どこかで観たことがあるようなないような、懐かしさやレトロさ、不穏さや斬新さが入り混じった不思議な世界観が、深掘りや考察をしたくなる雰囲気を醸し出しているのかもしれません。

出典:ジブリ公式サイト(© 2001 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, NDDTM)

なかでも有名な都市伝説が、「油屋=風俗説」という裏設定に関するものです。

油屋の労働システムや店内の風景が、いわゆる現代の「風俗」を比喩しているのではないかと言われています。

油屋に通う客(神様たち)は男性が多く、油屋で働く女性(湯女と言われる人々)は確かに風俗嬢に見えなくもないかもしれません。

油屋に来た千尋が、本名と異なる「千」という名前を使っているところも、源氏名の比喩ではないかとして、この風説の裏付けとされることがあります。

出典:ジブリ公式サイト(© 2001 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, NDDTM)

また、「油屋=風俗店説」が過熱した理由は、宮崎駿監督のインタビューの発言にもあります。

2001年のインタビューで、「日本は風俗みたいな社会になっており、今描くべきものは風俗営業だと思う」と発言していました。

プロデューサーの鈴木敏夫さんもインタビューのなかで、知り合いのキャバクラ通いのエピソードを宮崎駿監督に紹介したところ、『千と千尋の神隠し』の原案が出てきた、という関連性について触れる趣旨の話をしています。

こうした背景から、風俗や水商売について思うところから、一部作品へのインスピレーションを得た可能性は高そうです。

出典:ジブリ公式サイト(© 2001 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, NDDTM)

宮崎駿監督と鈴木敏夫プロデューサーの発言のタイミングと、実際に描かれた世界観によって「油屋=風俗営業説」が定説のように扱われることも多くなっています。

とはいえ、こうした解釈に賛否両論があると思いますので、確実な裏設定として断定する必要はないでしょう。

別エンディングの存在

『千と千尋の神隠し』には、実は、本編で流れたエンディングとはバージョンの異なる別のエンディングが存在すると言われています。

通常のエンディングは、「八百万の神々の世界」から千尋が現実の世界に戻っていくというものでした。

出典:ジブリ公式サイト(© 2001 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, NDDTM)

しかし噂されている別エンディングは、千尋が現実世界に戻ってからも銭婆からもらった髪留めをまだ持っており、ハクが川の生まれ変わりだったことに気付いたような表情をするというものらしいです。

期間限定で1週間だけ上映された特別バージョンとも噂されていますが、調査結果によるとこれらの噂はすべて間違いのようです。

出典:ジブリ公式サイト(© 2001 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, NDDTM)

なぜ、こんな噂が流れるようになったかというと、2014年に書き込まれた2ちゃんねるの投稿が原因となっています。

該当のスレッドでは相手にされていませんでしたが、ここに書きかまれた内容がSNSであっという間に拡散されて、いつの間にか都市伝説として定着してしまったようです。

都市伝説のなかには、個人の創意による、根も葉もないデタラメが混じりこんでいる、という教訓のひとつのよい例ですね。

『千と千尋の神隠し』をTSUTAYAディスカスの無料体験で見る

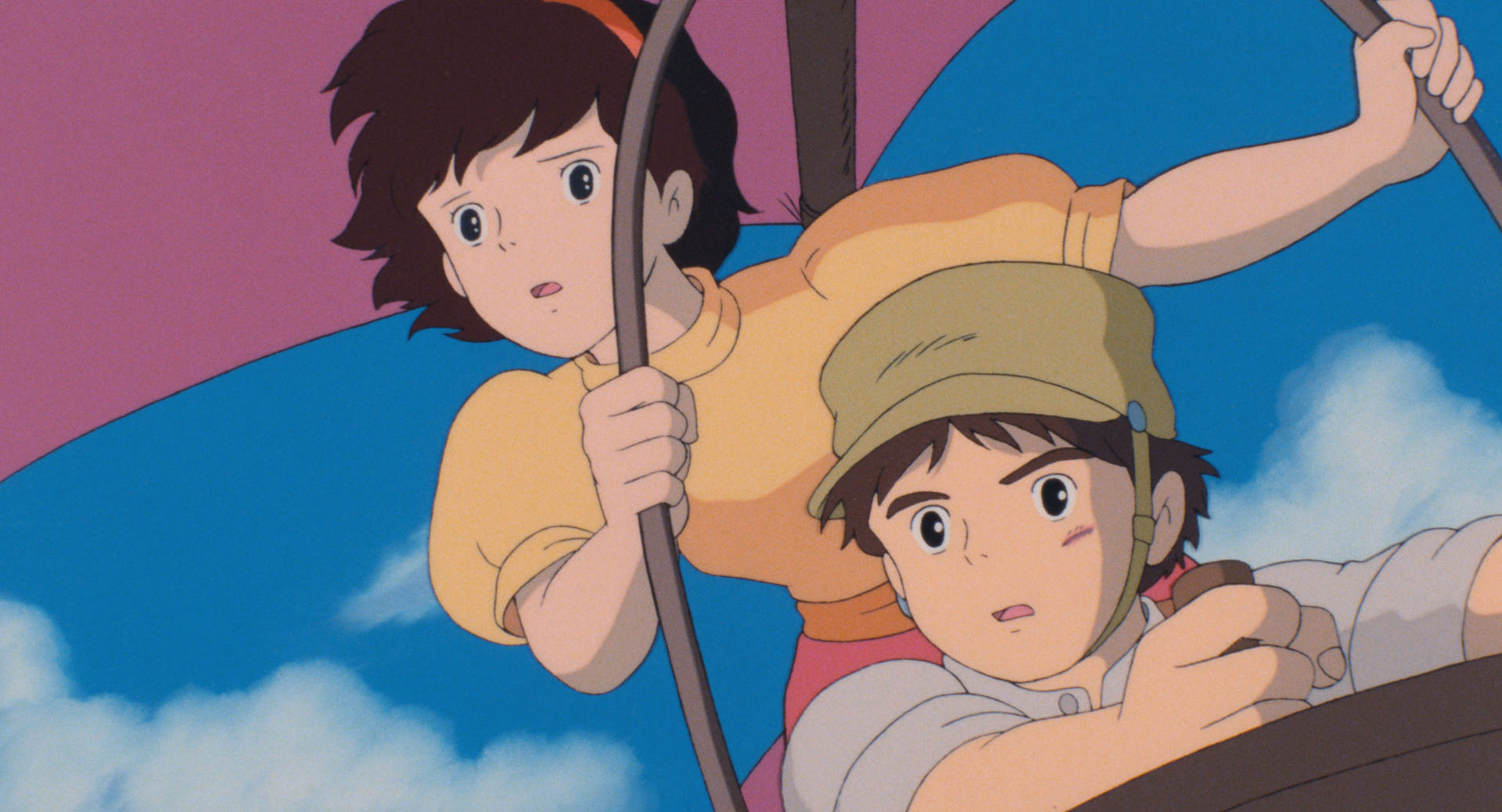

『天空の城ラピュタ』の未解明の謎

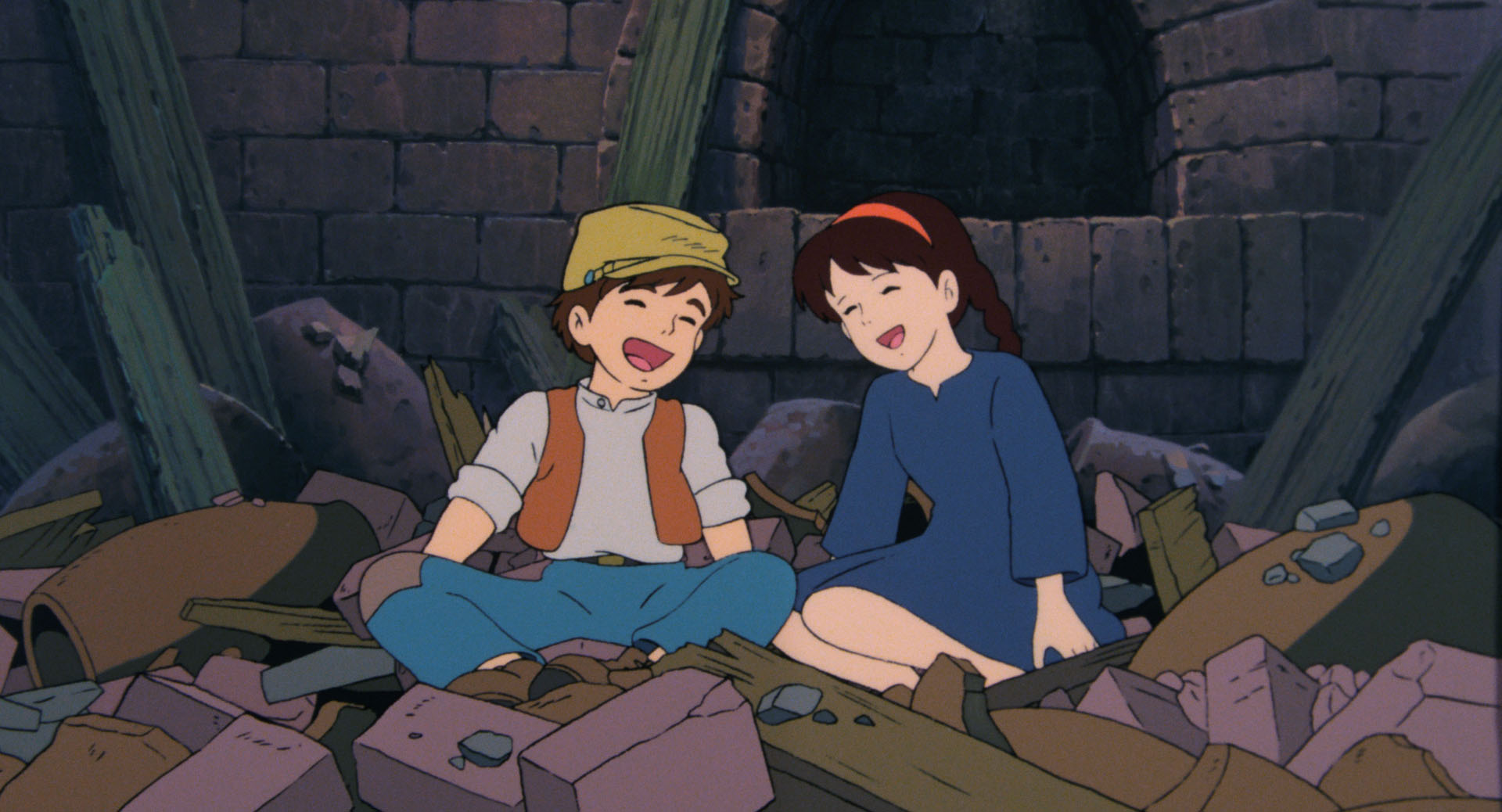

出典:ジブリ公式サイト(© 1986 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli)

シータとパズーのその後

『天空の城ラピュタ』は、追われる身である少女シータと、炭鉱で働く少年パズーが繰り広げる、ボーイミーツガールと冒険アドベンチャーが組み合わさった追走劇です。

他のジブリ作品のエンディングと同様に、男女2人のその後については詳しく描かれておらず、未来については考察できる余地が大きく残されています。

出典:ジブリ公式サイト(© 1986 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli)

映画版のあとに発行された小説版では、2人のその後が少しだけ描かれていますが、大人になった2人の様子は明らかになっていません。

パズーはまだ13歳の少年で、シータの年齢も不明です。いずれにせよ二人ともまだあどけな年齢に見えます。

境遇に共通点はあれど、身分の違いやまだ幼い年齢から、2人が大人になって結婚しているというのはあまり現実的ではないかもしれません。

出典:ジブリ公式サイト(© 1986 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli)

ただ、2人は一緒に戦うことで友情や愛情を超えた強い絆で結ばれたように見えます!

2人はバラバラになっても、ときどきお互いのことを思い出しているかもしれませんね。

『天空の城ラピュタ』をTSUTAYAディスカスの無料体験で見る

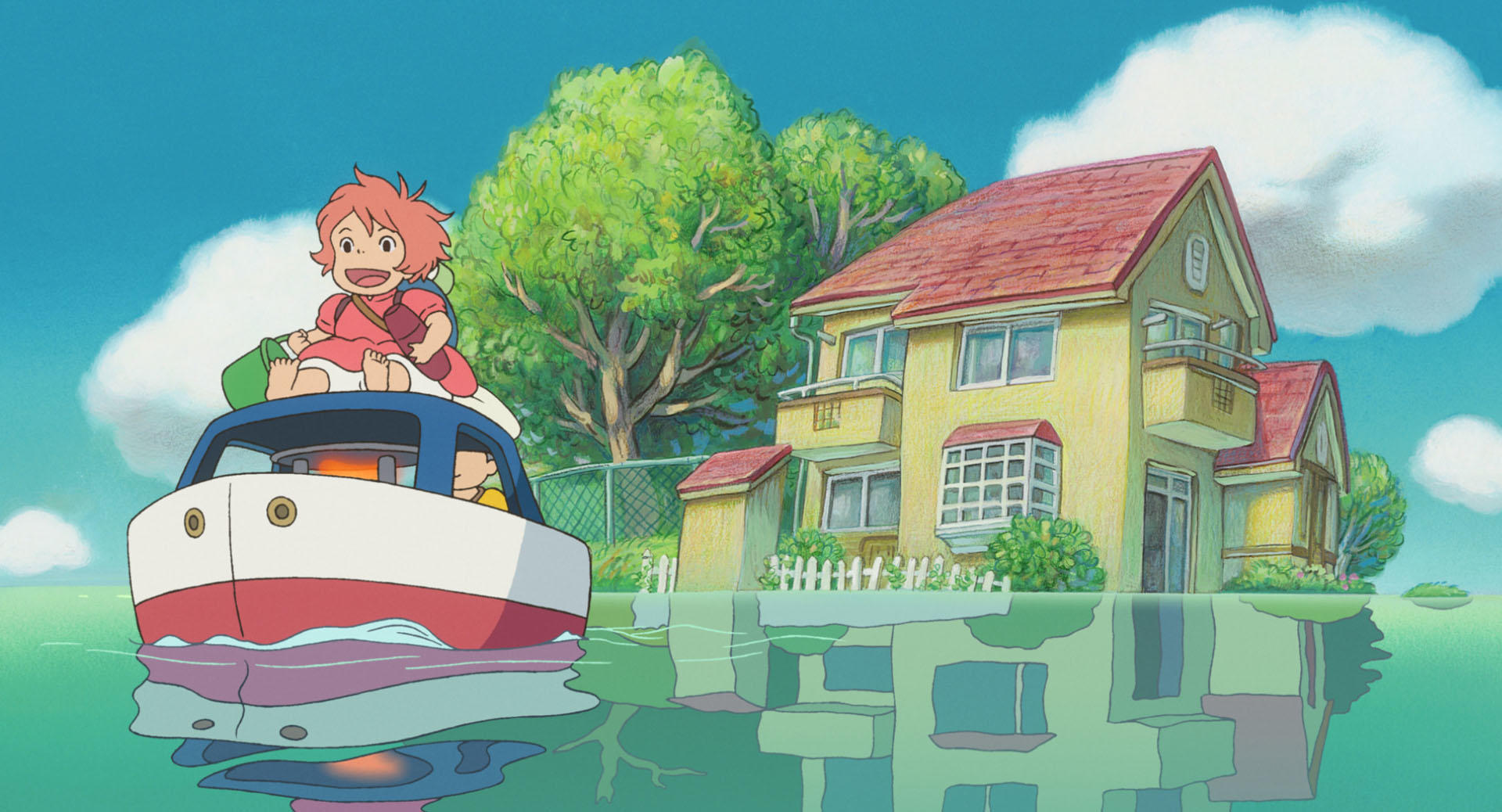

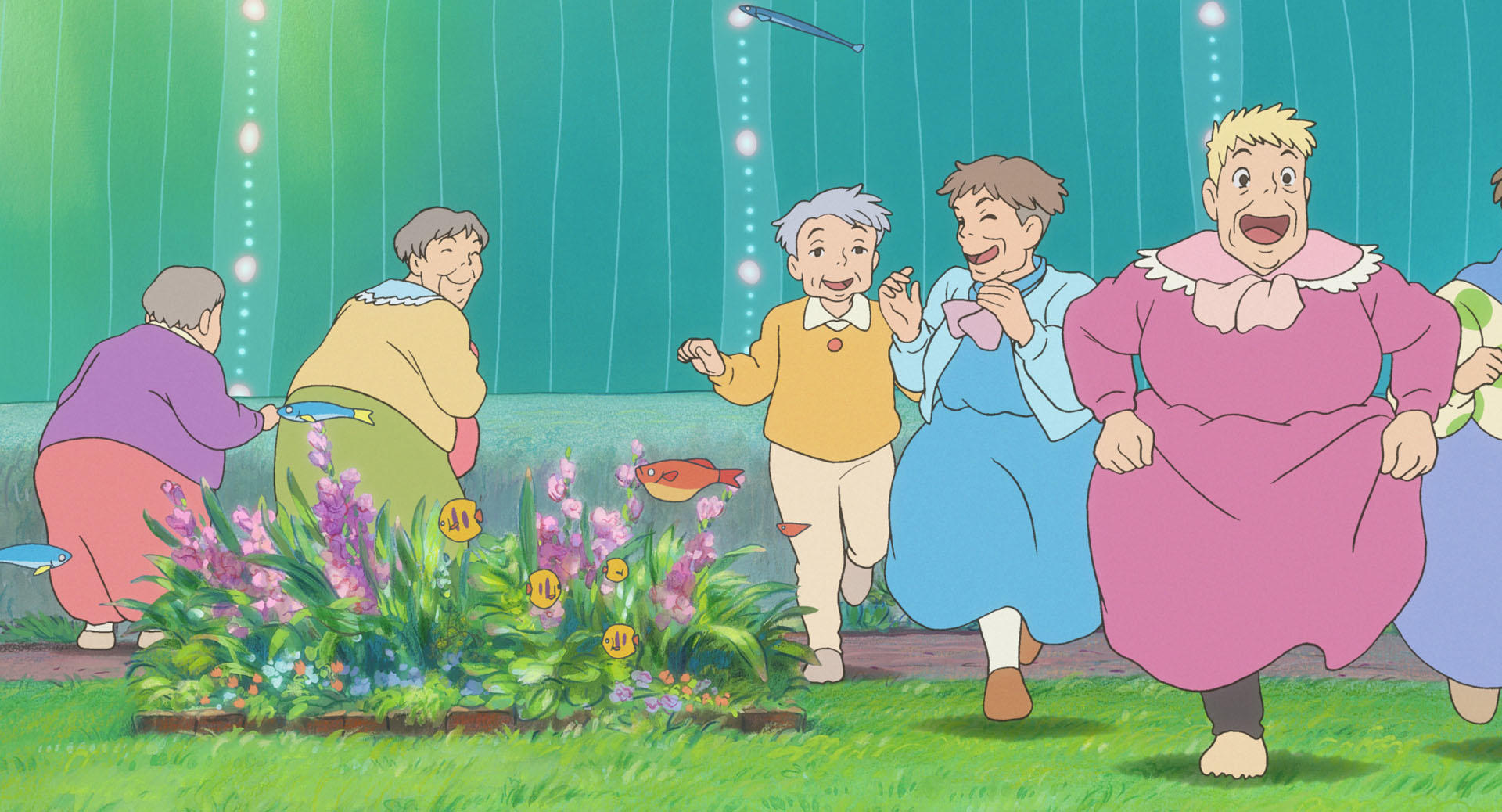

『崖の上のポニョ』の知られざる秘密

出典:ジブリ公式サイト(© 2008 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, NDHDMT)

現代版「人魚姫」?共通点を解説

『崖の上のポニョ』にまつわる都市伝説として、現代版のアンデルセン童話「人魚姫」を描こうとしたのではないか?という指摘があります。

ラストでポニョが人間になるという展開は、たしかに「人魚姫」を思わせますね!

出典:Amazon.co.jp

異世界から現実世界に戻ってくるという流れは、ジブリ作品でよく出てきますが、本作において宮崎駿監督は意図した展開ではなかったと語っています。

そのような展開とした背景には、子供の頃に鑑賞した「人魚姫」の結末に納得がいかなかったという体験が関係あるかもしれないと言いつつ、意図的に展開を似せたつもりではないとも語っています。

出典:ジブリ公式サイト(© 2008 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, NDHDMT)

ちなみに本作の企画当初は、児童文学の「いやいやえん」のアニメ化を目指したものの、製作を経て現代版「人魚姫」のようなストーリーになったという経緯があります。

「人間に魂はあるが、人魚姫に魂はない」という「人魚姫」の悲劇的な結末へのアンチテーゼになっているという指摘もあり、考察してみるといろいろな共通項が炙り出せそうです。

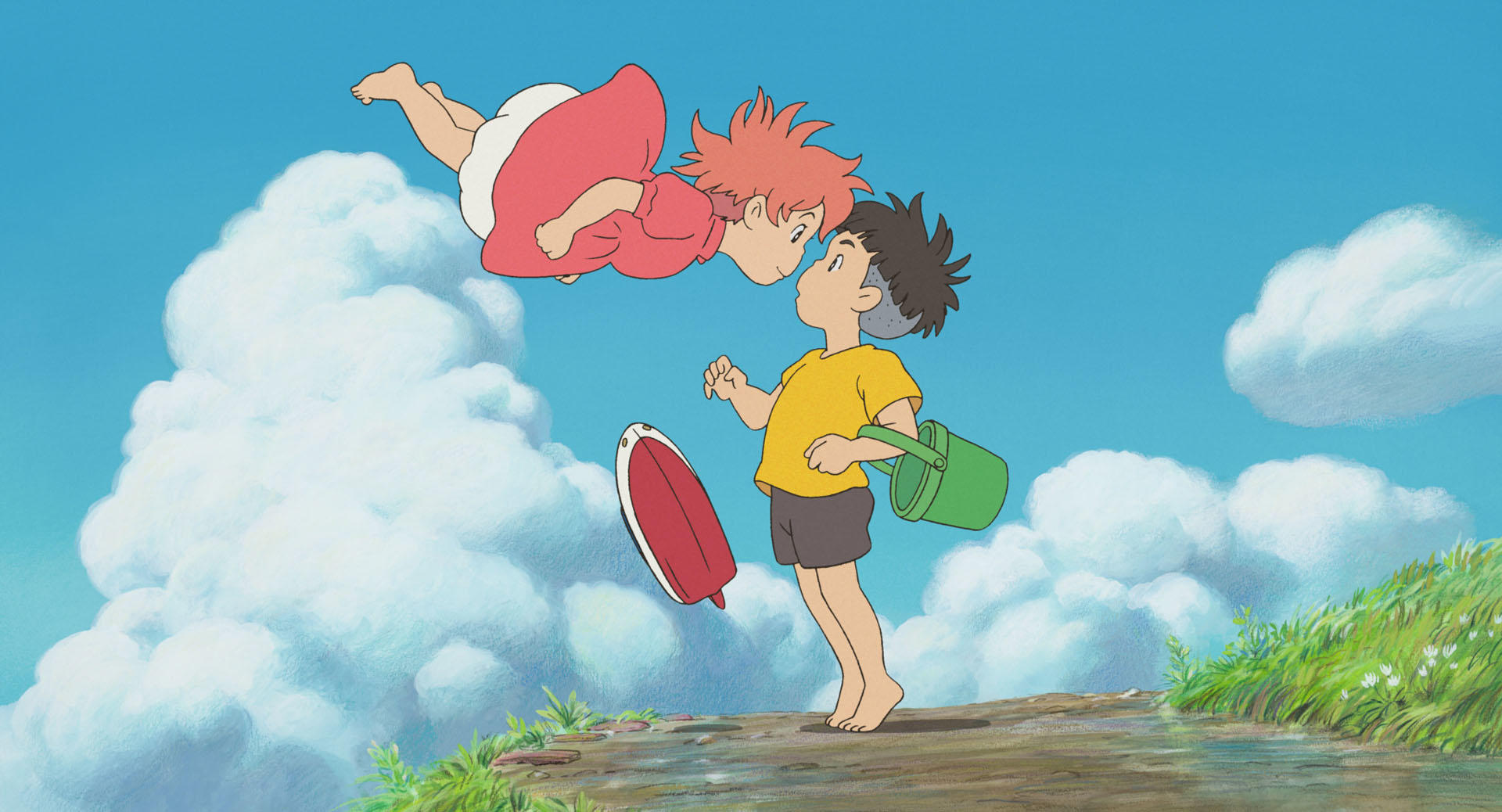

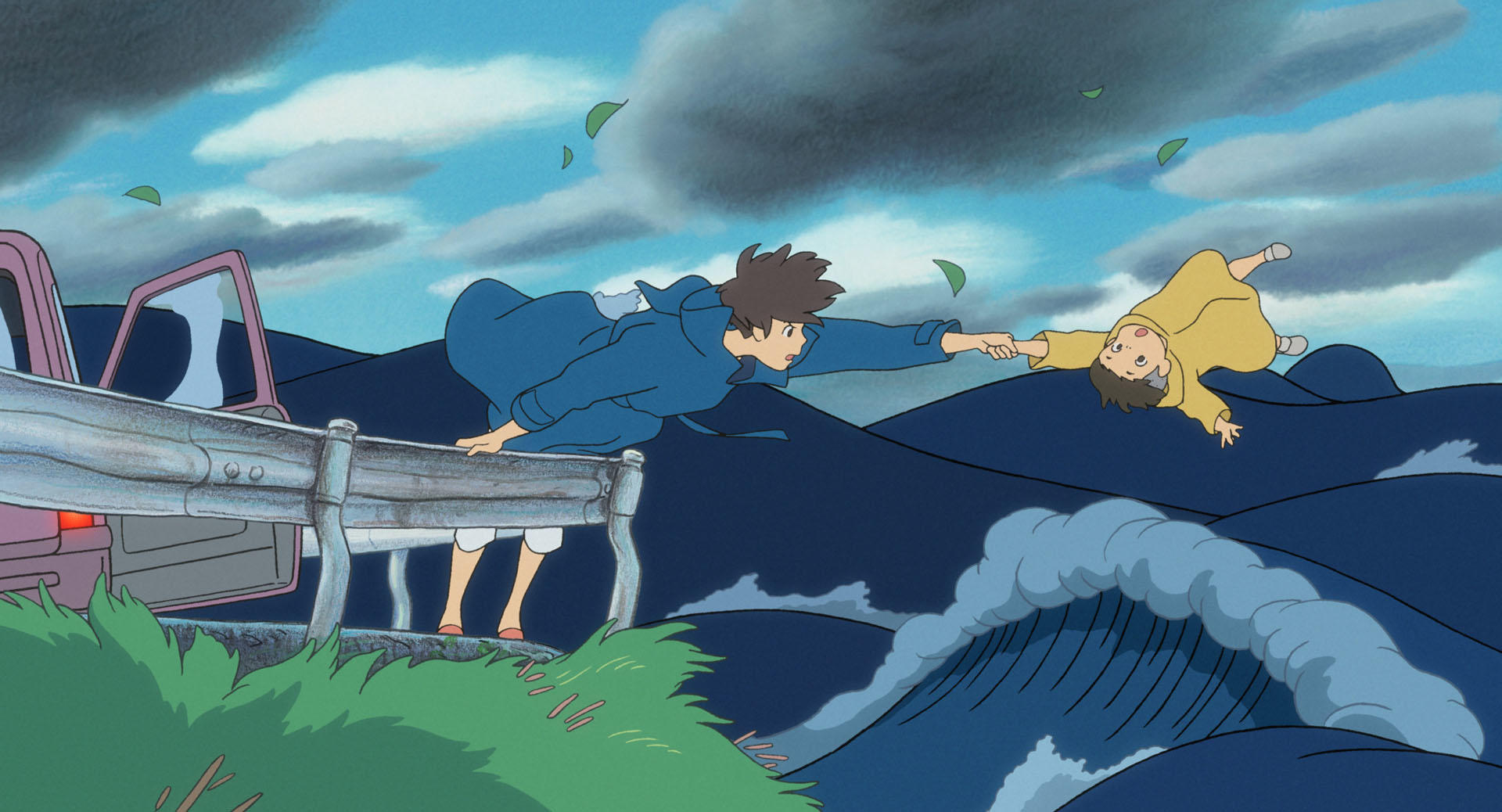

ポニョは「死後の世界」を象徴している

『崖の上のポニョ』では、他のジブリ作品同様に、『死後の世界』を象徴しているという考察があります。

「津波が起きたあとなのに主要キャラクターがみんな生きている」という不思議なシーンが、死後の世界を表現していると言われる大きな理由のひとつです。

出典:ジブリ公式サイト(© 2008 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, NDHDMT)

また、津波の発生以降、足が動かなった老人の足が動いたり、水の中で呼吸ができるようになっていました。

さらに、川を小舟で漂う人々は大正時代の人間であることがパンフレットで明かされており、三途の川を渡っている姿を想起させます。

このような不思議な出来事が「この世ならざる」状態として、イコール死後の世界と解釈されているようです。

出典:ジブリ公式サイト(© 2008 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, NDHDMT)

事実、鈴木敏夫プロデューサーがラジオで語ったところによると、宮崎駿監督はポニョの製作途中に、「死後に自分の親と会ったとき」のことなど、死後の世界について興味が高まっている様子を見せていたそうです。

老人ホームの面々のエピソードをより長く織り込もうとした時期もあったそうですが、全体の構成を踏まえて、公開時の内容にまとまったという経緯も語られています。

出典:ジブリ公式サイト(© 2008 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, NDHDMT)

こうした監督の関心が作中でどのように消化されたかはご本人にしかわかりません。

しかし、地方の閉鎖的な環境での限られた人物しか描写されず、喧噪とは正反対のさみしい印象を受けたり、美しすぎる水中の世界や水面の反射、延々と続く水平線の描写、どことなく日常から切り離された世界を連想させる美術背景が描かれたりしているあたりに、「死後の世界」の名残を感じる人も少なくないのでしょう。

以上がポニョの世界と死後の世界の関連性についての考察です。

作品の解釈について明確な答えがあるわけではないので、ぜひこれらの考察をもとに再鑑賞してみることをオススメします!

『崖の上のポニョ』をTSUTAYAディスカスの無料体験で見る

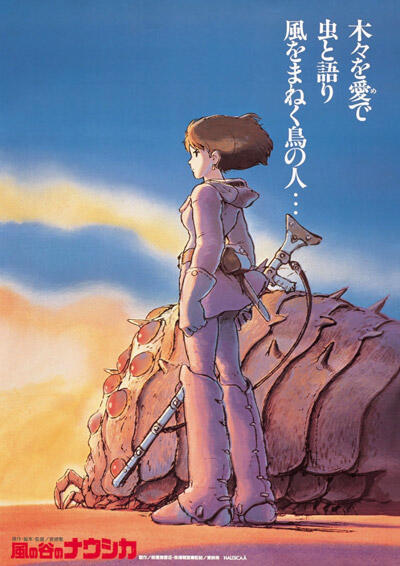

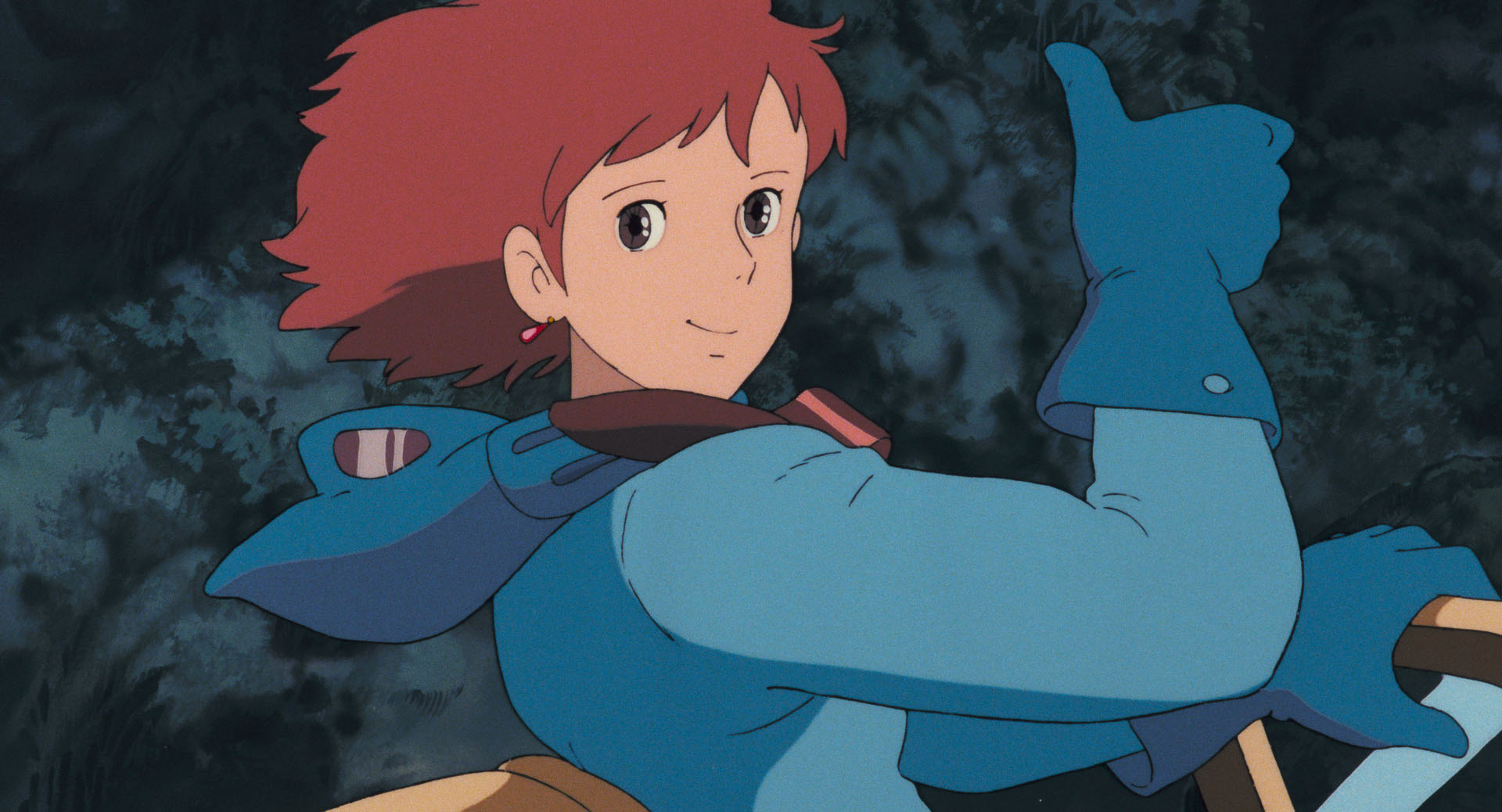

『風の谷のナウシカ』の隠されたメッセージ

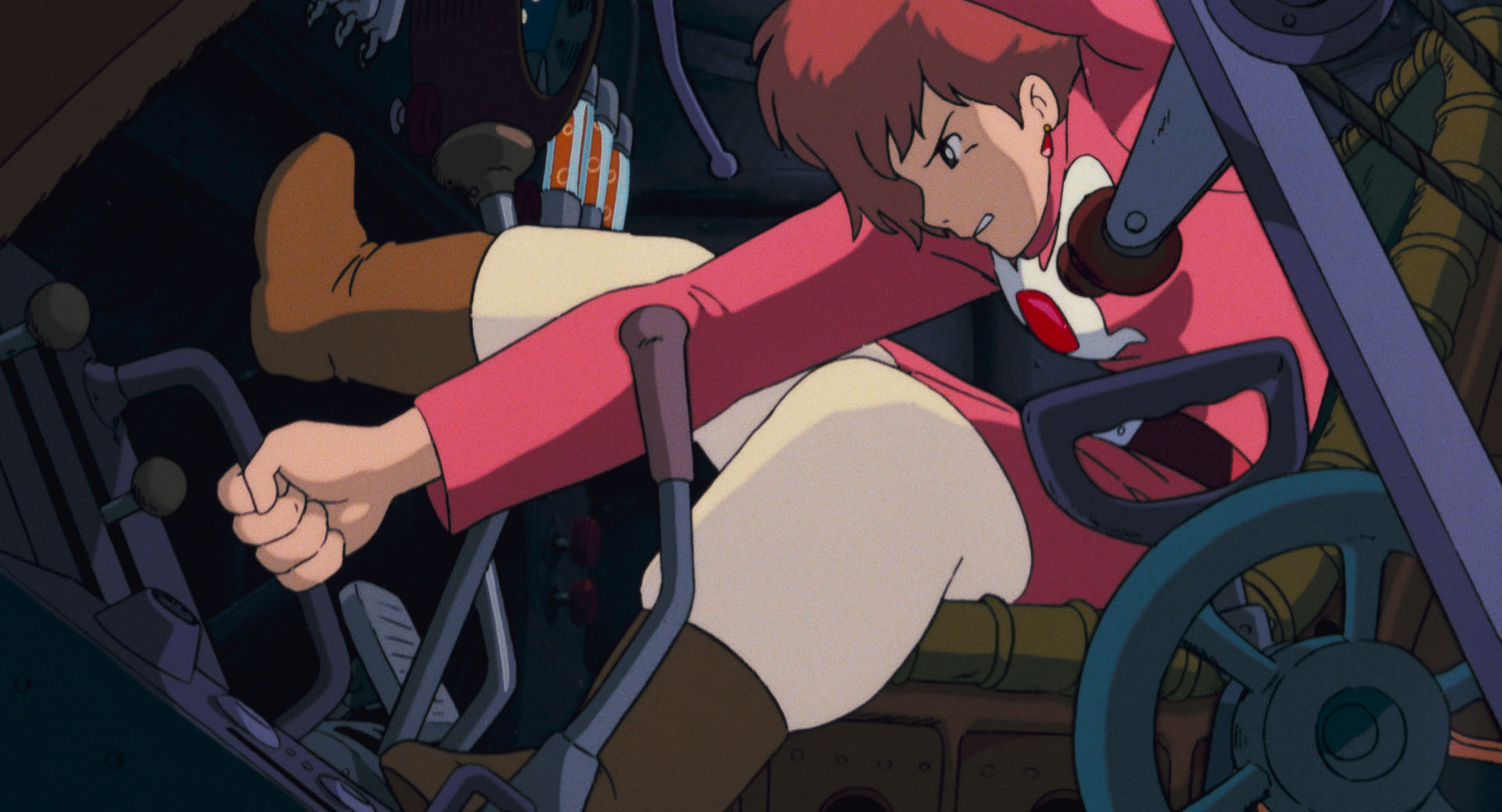

出典:ジブリ公式サイト(© 1984 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, H)

ナウシカは「救世主」か「破壊者」か?

ジブリの中でも屈指の人気作である『風の谷のナウシカ』もいろいろな考察が飛び交っている作品です。

名作と名高い原作漫画を宮崎駿監督自身が手がけており、映画の続きおよび別世界線とも取れる内容であることが、さまざまな憶測と想像を招いていると言えるでしょう。

主に、ヒロインにしてジブリでも歴代最高クラスの人気を誇る主人公、ナウシカのキャラクターについて議論がなされています。

出典:ジブリ公式サイト(© 1984 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, H)

ネタバレになりますが、原作漫画のラストでナウシカは、未来の可能性でもある「新人類の卵」を破壊し、一方に犠牲を強いながら、自らの愛する人々と生きる道を選択しました。

明確にこの行動に至った理由は作中で説明されませんが、一方を切り捨てるという過激な選択から、映画版とは違った人物像という印象を受けるかと思います。

やさしさと包容力にあふれ「救世主」の印象が強い映画版のナウシカに対し、原作漫画ではよりたくましく力強さのあるキャラクターとして「破壊者」と捉えられかねない描かれ方です。

映画版しか知らないと、少々ショッキングな違いかもしれませんね。

出典:ジブリ公式サイト(© 1984 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, H)

ただ、これらの違いは、映画と原作の内容の違いに由来すると言えます。

「環境破壊」「自然との共生」という共通のテーマがありながら、深刻でシリアス、複雑な人間関係と思想を描いた漫画版の世界観では、ナウシカはより現実的で、したたかな存在である必要があったのではないでしょうか。

ハッピーエンドに近いのはジブリ映画版ですが、漫画版はさらにその先のテーマに踏み込んでいます。

難解さは増しますが、マンガ好き・考察好きな人にはぜひ手に取ってほしい傑作です。

漫画『風の谷のナウシカ』全7巻(宮崎駿)

なお、2023年12月に放送されたNHK『プロフェッショナル 仕事の流儀』では、宮崎駿監督の仕事に密着し、最後には数秒のカットですが『風の谷のナウシカ』の続編を思わせるイラストが映されていました。

もしかしたら、新作の続編によって、ナウシカのその後や人物像について、さらに深く理解できるときが来るかもしれませんね。

腐海の正体と現実世界との関連

『風の谷のナウシカ』の世界で描かれる「腐海」とは、自然を豊かに繁栄させる一方で、瘴気を発し人間を蝕んでしまう存在です。

映画版ではその真相にまでは触れられずに、物語は終幕を迎えます。

しかし、原作漫画を読み解くと、実はこの「腐海」とは、汚染された土壌を浄化するために生み出された人工の生態系のことで、星全体を浄化するために、人類を含めた旧生命体を一度滅ぼすために存在しているのです。

出典:ジブリ公式サイト(© 1984 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, H)

宮崎駿監督は、映画公開当時のインタビューで「浮かれた日本に頭にきていた」と発言しており、「環境破壊」や「自然との共生」について、問題提起のために『風の谷のナウシカ』の映画を作ったことがわかります。

以上のことから、「腐海」を通して宮崎駿監督が伝えているメッセージには、当時から現在まで続く、環境破壊への痛烈な批判が込められていると考えていいでしょう。

出典:ジブリ公式サイト(© 1984 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, H)

「腐海」とは、現実で環境汚染が続いたらこのような事態を招きかねないという宮崎駿監督の主張であり、人類の遠い未来に訪れるかもしれない(そして避けるべき)現実の予想図でもあるのかもしれません。

『風の谷のナウシカ』をTSUTAYAディスカスの無料体験で見る

『耳をすませば』が描くもう一つの世界

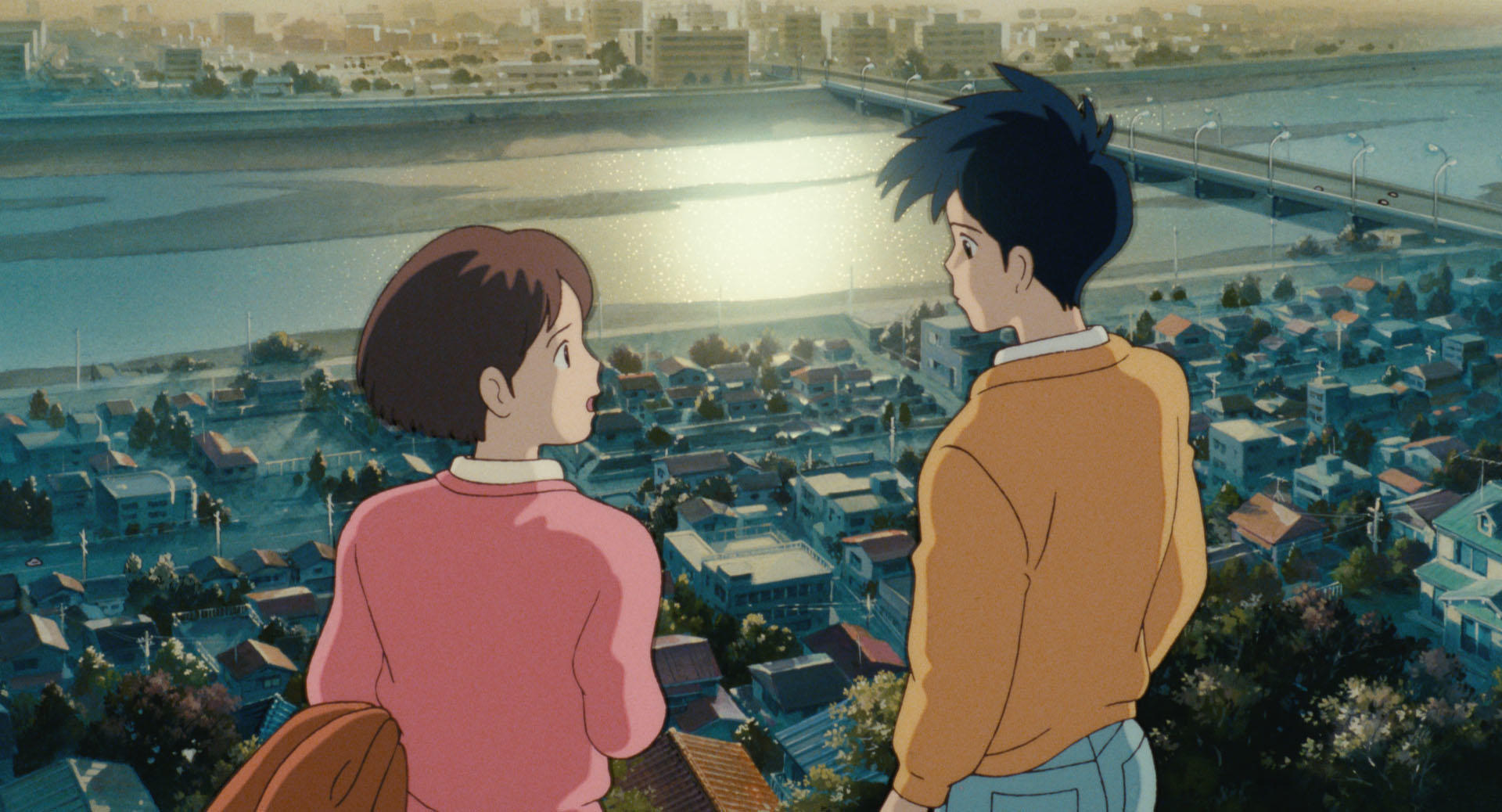

出典:ジブリ公式サイト(© 1995 Aoi Hiiragi, Shueisha/Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, NH)

月島雫と天沢聖司の未来

ネタバレになりますが、『耳をすませば』のラストシーンでは、図書館での出会いから少しずつ惹かれていった雫と聖司が、まだ将来のことが不透明だとわかっていながらも「結婚」を誓って幕を閉じます。

聖司が結婚して欲しいと伝えて、2人が抱き合ったところで物語は綺麗に完結していますが、はたして二人の関係はその後どうなったのでしょうか?

出典:ジブリ公式サイト(© 1995 Aoi Hiiragi, Shueisha/Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, NH)

原作である少女漫画では、映画の完結後にあたる続編が出版されています。

しかし描かれているのは、2人の最後の夏休みのエピソードで、高校生以降のことは何も語られていません。

雫と聖司は無事に結婚したと願うファンも、違う道に進んでいるだろうと現実的に考えているファンもいます。

出典:ジブリ公式サイト(© 1995 Aoi Hiiragi, Shueisha/Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, NH)

ちなみに、2022年に公開された実写映画版では10年後の2人が描かれました。

雫はイタリアに渡った聖司との差に悩むこともありながらも、2人は無事に結ばれています。

アニメ映画版と実写版は別物ですが、将来結ばれる二人を見届けたい人は、ぜひ実写版を見てみましょう。

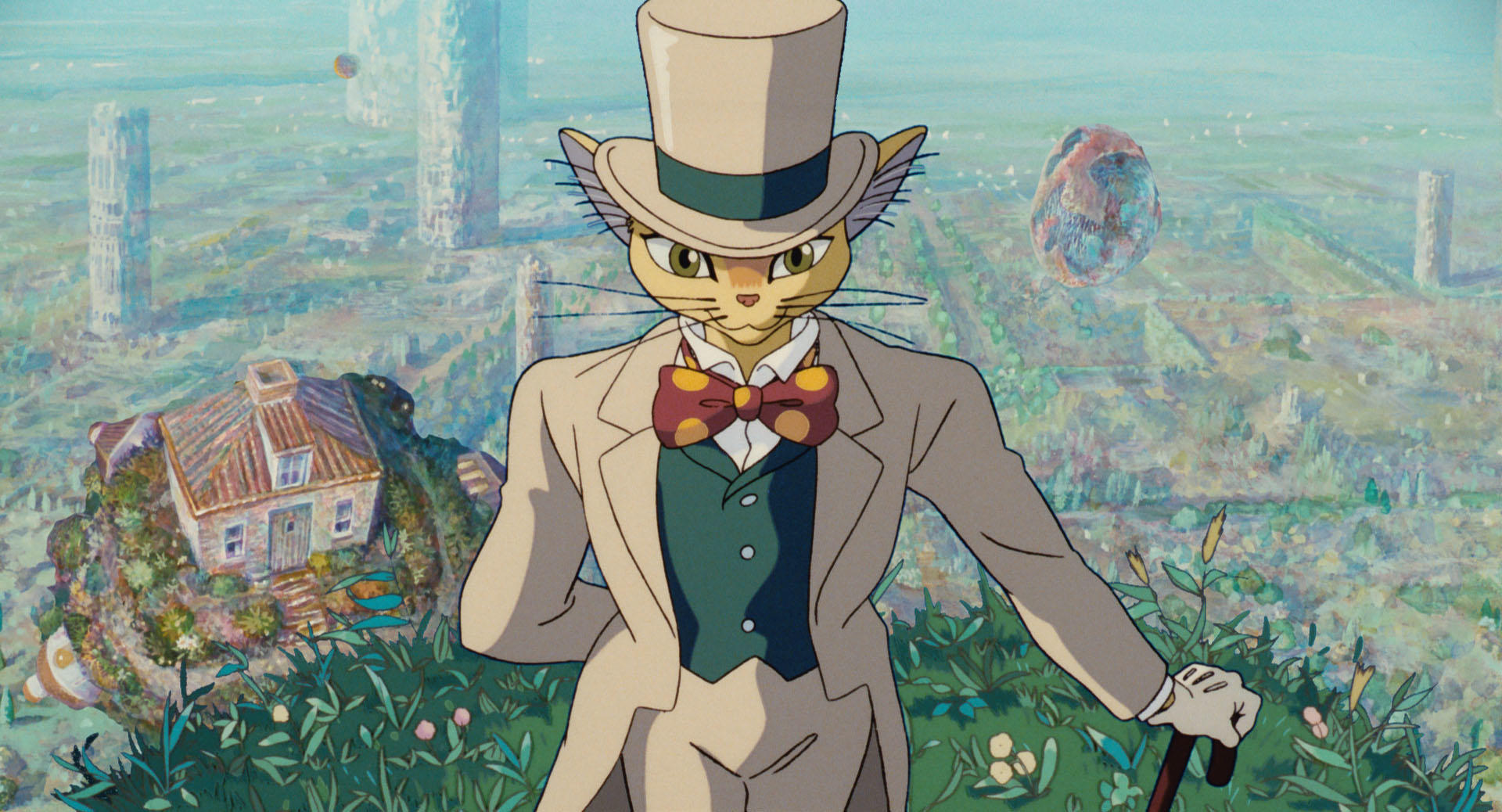

バロンの再登場/『猫の恩返し』との繋がり

後年に制作されたジブリ映画『猫の恩返し』は、『耳をすませば』のスピンオフ作品と言えます!

劇中で明かされるように、雫が書いた小説が『猫の恩返し』という設定となっているためです。

出典:ジブリ公式サイト(© 1995 Aoi Hiiragi, Shueisha/Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, NH)

『耳をすませば』同様、原作は少女漫画家の柊あおい先生が手掛けており、『耳をすませば』の公開後に宮崎駿監督からスピンオフの執筆を依頼されて制作された経緯があります。

具体的な繋がりとしては、両方の作品に共通して登場する「バロン」というキャラクターがいます。

どちらの作品でも存在感抜群のあの猫の男爵ですね。

バロンは、『耳をすませば』では地球屋にある人形として登場し、『猫の恩返し』では、主人公のハルを助けるカッコいい存在です!

出典:ジブリ公式サイト(© 1995 Aoi Hiiragi, Shueisha/Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, NH)

また、『耳をすませば』ではムーン、『猫の恩返し』ではムタという名前の猫がそれぞれ登場しますが、実はこちらも同じキャラクターです。

『耳をすませば』では、聖司がムーンと名付けていましたが、『猫の恩返し』でルナルド・ムーンという本名が明らかになっていて、両作品の絶妙な繋がりが感じられます。

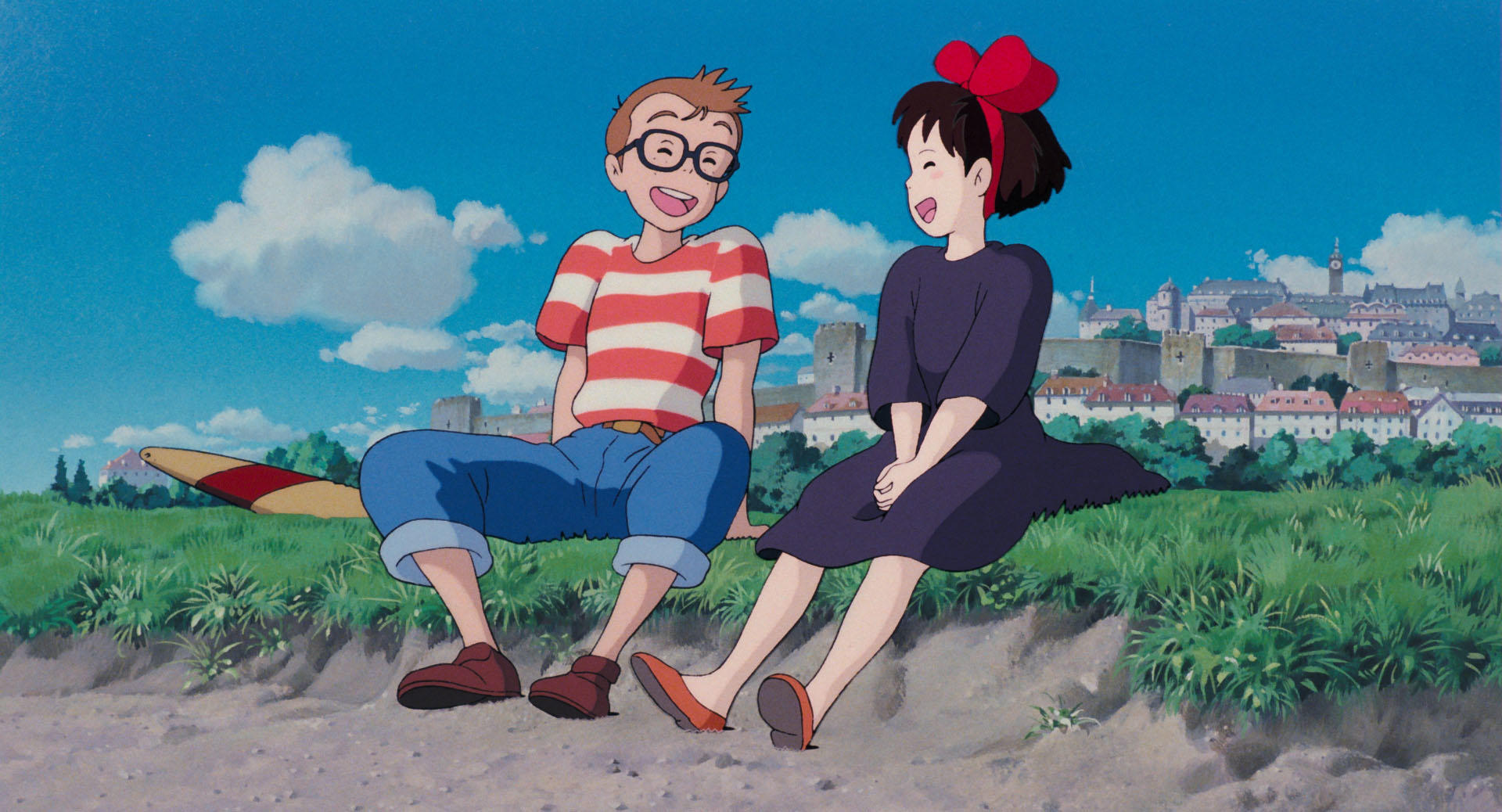

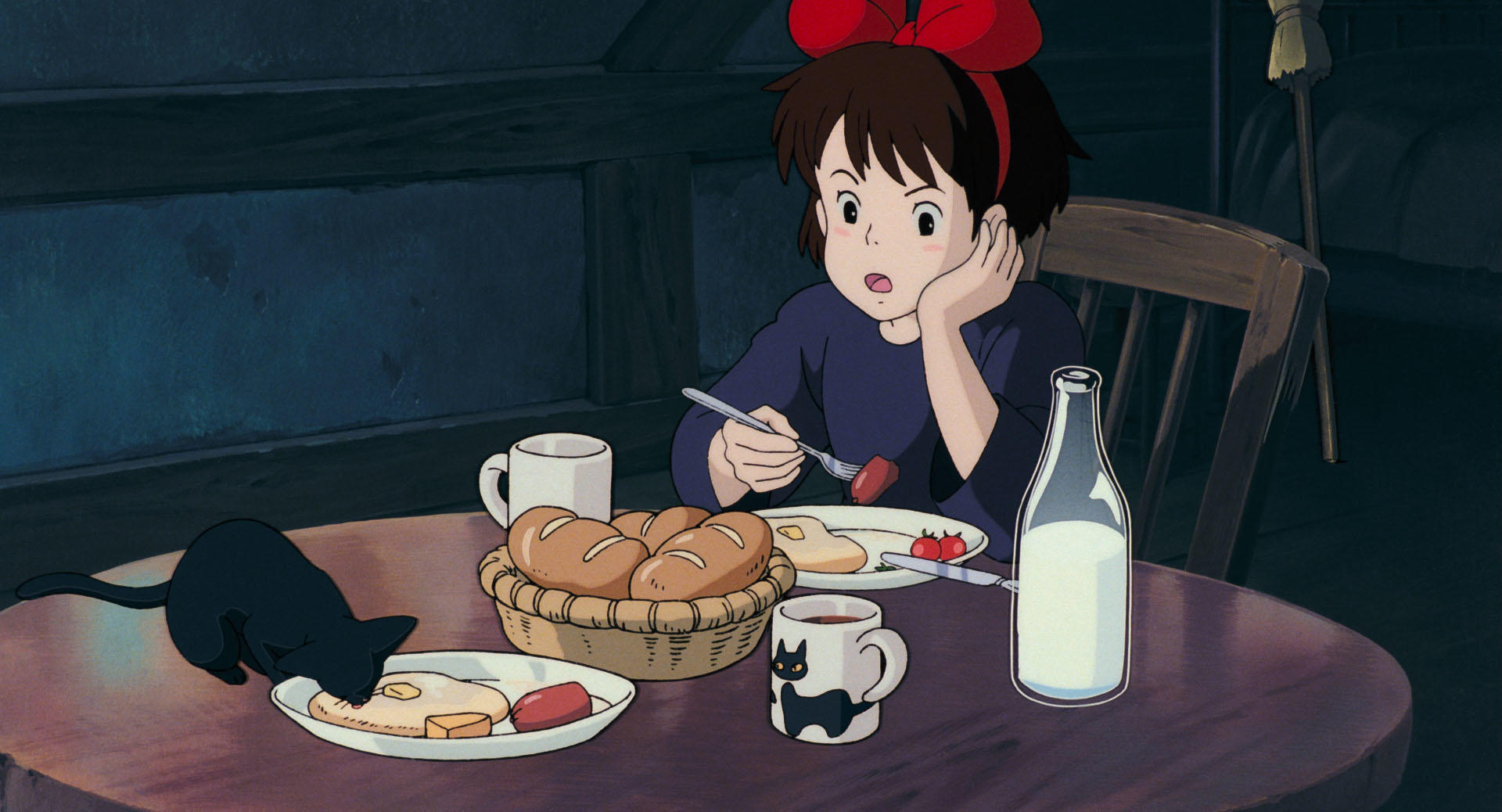

『魔女の宅急便』に秘められた真実

出典:ジブリ公式サイト(© 1989 Eiko Kadono/Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, N)

魔法を失ったキキの未来・トンボと結婚する?

『魔女の宅急便』は、キキが魔法を失いかけながらも、最後には力を取り戻してトンボと街を救う、というラストでした。

また、キキとトンボの関係性が友情なのか恋愛感情なのかもはっきりと描かれていません。

映画を観たファンの間では、2人のその後について論争が巻き起こっていますが、実は原作の児童小説では、かなり先の展開まで二人の顛末が描かれています。

出典:ジブリ公式サイト(© 1989 Eiko Kadono/Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, N)

次第に文通を始めたキキは、17歳の頃にトンボに対して恋愛感情の芽生えを自覚して、22歳で結婚しました。

原作では結婚した13年後のエピソードが描かれており、キキは双子のお母さんになっています。

出典:ジブリ公式サイト(© 1989 Eiko Kadono/Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, N)

映画版は原作からかなり脚色されているので、この通りとはいかないかもしれませんが、解釈の参考になるかもしれませんね。

映画と小説の違いや、映画の結末以降の展開が気になる人は、児童文学としても大人気シリーズであるこちらの小説も読んでみましょう!

児童文学『魔女の宅急便』シリーズ全6冊(角野栄子)

ジジが「喋らなくなる理由」

『魔女の宅急便』では、キキの魔法の力がなくなっていくにつれて、ジジが少しずつ話さなくなっていくという展開がありました。

ジジの口数が減っていくのは、キキがトンボと出会ってから始まり、実は物語が終わる結末まで二度と話すようになることはありません。

出典:ジブリ公式サイト(© 1989 Eiko Kadono/Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, N)

このジジの「人語を話せなくなる」描写について、宮崎駿監督自身がトークショーで質問に回答しています。

その回答によると、変わったのはジジではなくキキの方で、そもそも「ジジの声はキキ自身の声」ということなんだそうです!

たしかに物語を追っていると、キキの成長につれて、ジジの口からは徐々に人間の言葉を発する機会は減っていっています。

キキは、1人ぼっちの不安や自信のなさ、孤独や寂しさを紛らわせるために、ジジと話すことで精神的に安心感を得ていたのかもしれませんね。

出典:ジブリ公式サイト(© 1989 Eiko Kadono/Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, N)

宮崎駿監督の作品では、少年少女が異世界での出来事を通じて成長して現実世界へ帰っていく、という展開が多いです。

こうした傾向を踏まえると、『魔女の宅急便』でも、使い魔の猫と話せるという非現実的なコミュニケーションから、現実の人々と対話する大人のコミュニケーションに移行していく、キキの成長を表現していたのだと推察できます。

心のよりどころが必要な幼い魔女見習いから、自立した少女への成長の描写として、ジジと会話ができなくなるという過程が描かれたと考えると、視聴者としてはさみしくもありますが必然性を感じることができるのではないでしょうか。

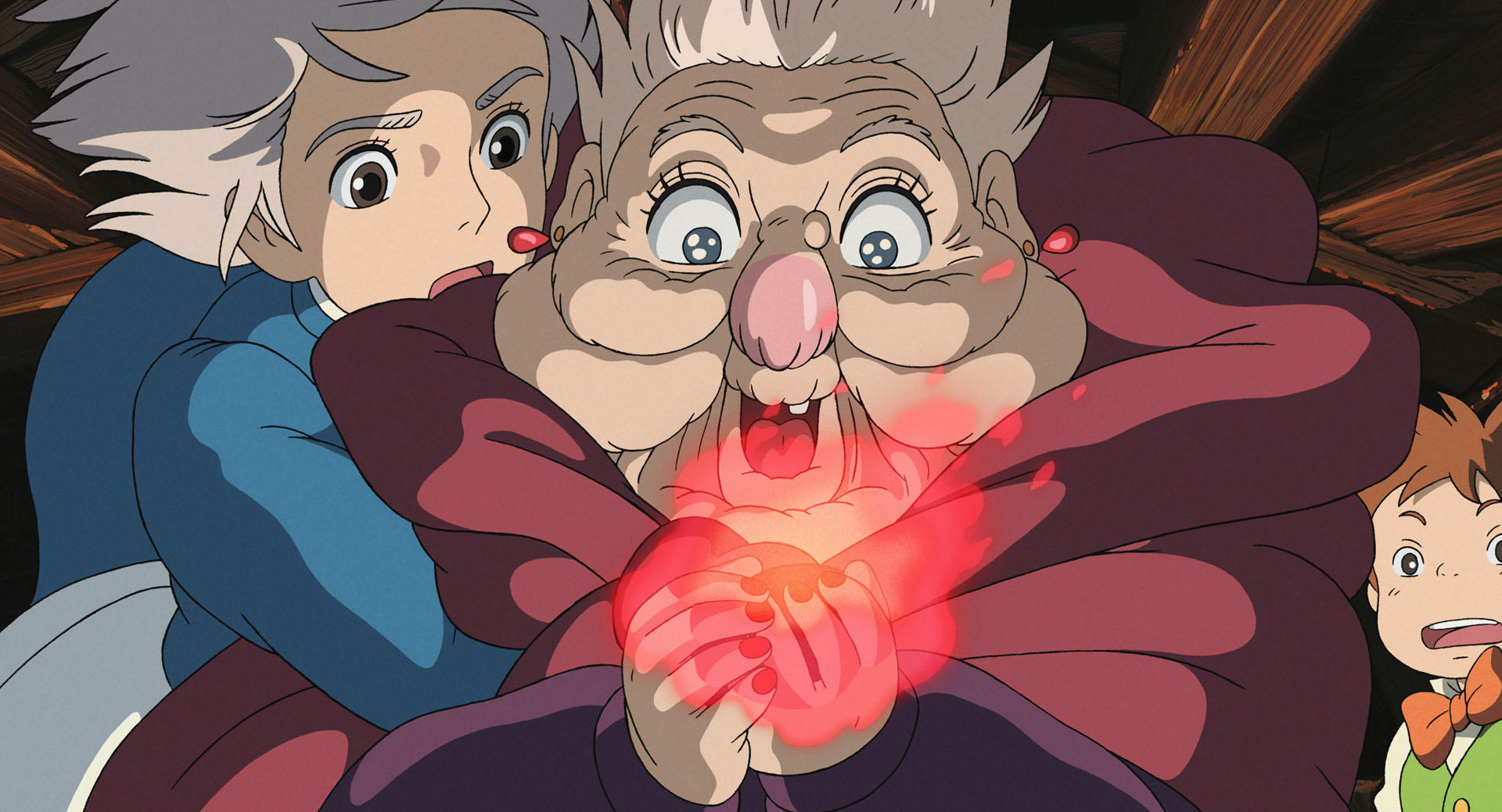

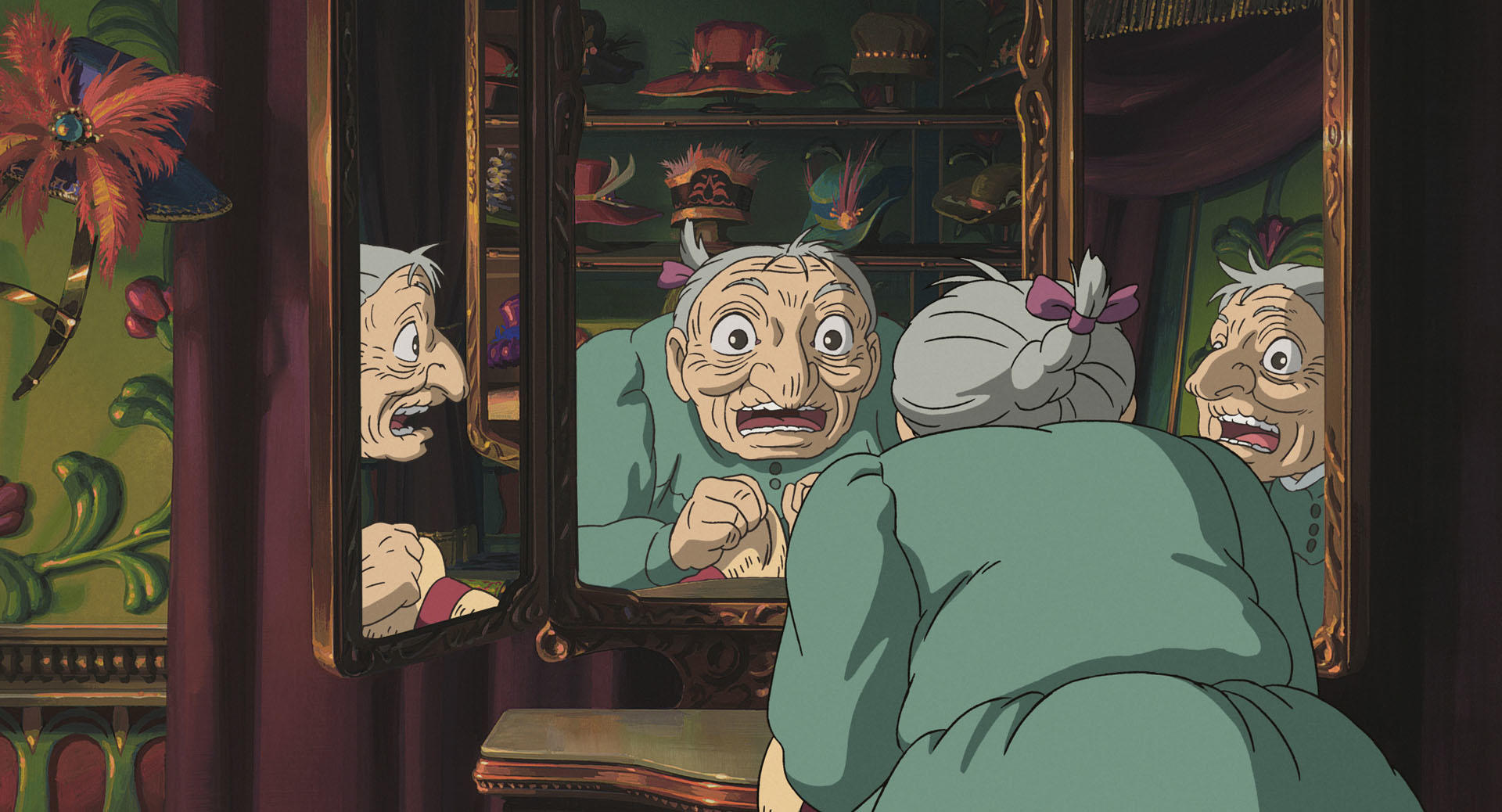

『ハウルの動く城』が描く隠されたテーマ

出典:ジブリ公式サイト(© 2004 Diana Wynne Jones/Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, NDDMT)

荒地の魔女の正体

『ハウルの動く城』では、ハウルとソフィーにしつこく付きまとう「荒地の魔女」が登場します。

荒地の魔女は悪魔と契約したため、王宮を追い出されてしまい、最終的には魔力を奪われ普通のおばあちゃんに変わり果てました。

出典:ジブリ公式サイト(© 2004 Diana Wynne Jones/Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, NDDMT)

そんな波瀾万丈の人生を送る荒地の魔女には、ハウルと昔付き合っていたのでは?という考察がされています。

ハウルを追いかけるのは、「若い心臓が欲しいから」という作中示される通りの説も有力ですが、同時に、単純にハウルに恋をしているという動機もありそう、という推理もなされています。

出典:ジブリ公式サイト(© 2004 Diana Wynne Jones/Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, NDDMT)

実際にハウルが、「自分から荒地の魔女に近づいた」というセリフもある通り、以前からなにかしら交友関係があったことは明白でしょう。

また、鈴木敏夫さんが「ハウルは荒地の魔女に童貞を奪われた」という衝撃的な証言も残しているので、こうした一見ミーハーな考察もあながち的外れではないかもしれません。

ソフィーの年齢変化の理由

物語冒頭では、ソフィーは帽子屋で働く18歳の少女でしたが、荒地の魔女に魔法をかけられて老婆の姿になってしまいます。

しかし、魔法がかけられた後も、見た目が若返るなど、老婆以外の年齢に姿が変わることがありました。

出典:ジブリ公式サイト(© 2004 Diana Wynne Jones/Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, NDDMT)

老婆の姿になってしまったソフィーは、ハウルとの出会いから今までの人生にはない刺激的な体験をします。

ハウルに対して恋心を抱いたり、見たこともない世界に出会うことで、ソフィーは少しずつ若返っていくのです。

華やかな姉妹に囲まれて自信を失っていたソフィーは、新しい居場所を見つけることで自信を取り戻し気持ちが若返った、ということの象徴なのかもしれません。

出典:ジブリ公式サイト(© 2004 Diana Wynne Jones/Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, NDDMT)

また、原作者はインタビューで、魔法ではなく真実の愛によってソフィーは若返ったと発言しています。

いずれにせよ共通して言えるのは、ソフィーの精神面・心理面でのポジティブな影響が、姿かたちにも表れているという因果関係のようです!

『ハウルの動く城』をTSUTAYAディスカスの無料体験で見る

『火垂るの墓』にまつわる未解明の悲劇

出典:ジブリ公式サイト(© 野坂昭如/新潮社, 1988)

兄妹の幽霊が語る物語

『火垂るの墓』は、主人公の少年・清太が亡くなり、妹の節子と二人で戦時を生き抜こうともがいた半生を振り返る物語です。

冒頭のナレーションで清太が自身の死を悟っているように、既に彼らは亡くなっており、現代もなおさまよい続ける幽霊となった二人の兄妹が戦時中を回想するという二重構造のつくりになっているのが特徴です。

なぜこのような構造にしたかは明言されていませんが、現代のパートを序盤とラストに映すことで、戦後を生きる観客への戒めやメッセージとなっていると考えられています。

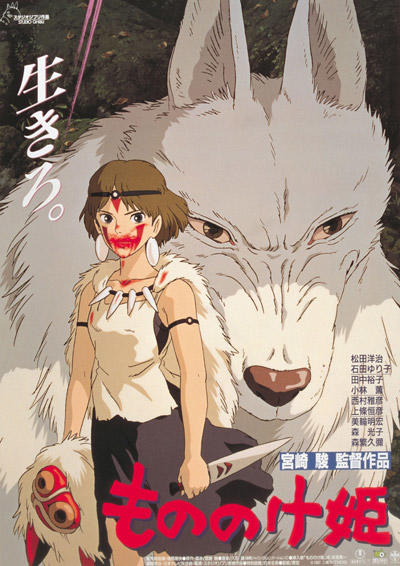

『もののけ姫』に隠されたテーマと考察

出典:ジブリ公式サイト(© 1997 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, ND)

コダマの正体とその役割

『もののけ姫』には、コダマという謎の多い精霊が登場します。

劇中の舞台であるシシ神の森は屋久島をモデルにしており、現地で写真を撮ると、コダマのような不思議な生物が映るという都市伝説もあるらしいです。

出典:ジブリ公式サイト(© 1997 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, ND)

このコダマにまつわる裏設定のエピソードとして、『となりのトトロ』との関連性があります。

宮崎駿監督は、トトロが神聖な森で数千年生きた存在だと仮定すると、『もののけ姫』の森や山にも存在していないとおかしいのではないか、それも『となりのトトロ』の舞台となった昭和より自然が豊かで人類と神々が共生できていた時代なら、数多く存在していたのではないか、と考えたそうです。

出典:ジブリ公式サイト(© 1997 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, ND)

そこで宮崎駿監督は、後付けの設定にはなるものの、最後の最後のシーンに登場するコダマが後のトトロである、という整合性をとるための裏設定でご自身を納得させたという逸話があります。

見た目は似ても似つかないので驚くかもしれませんが、ジブリ作品同士で実はこんな意外な逸話があったのです。

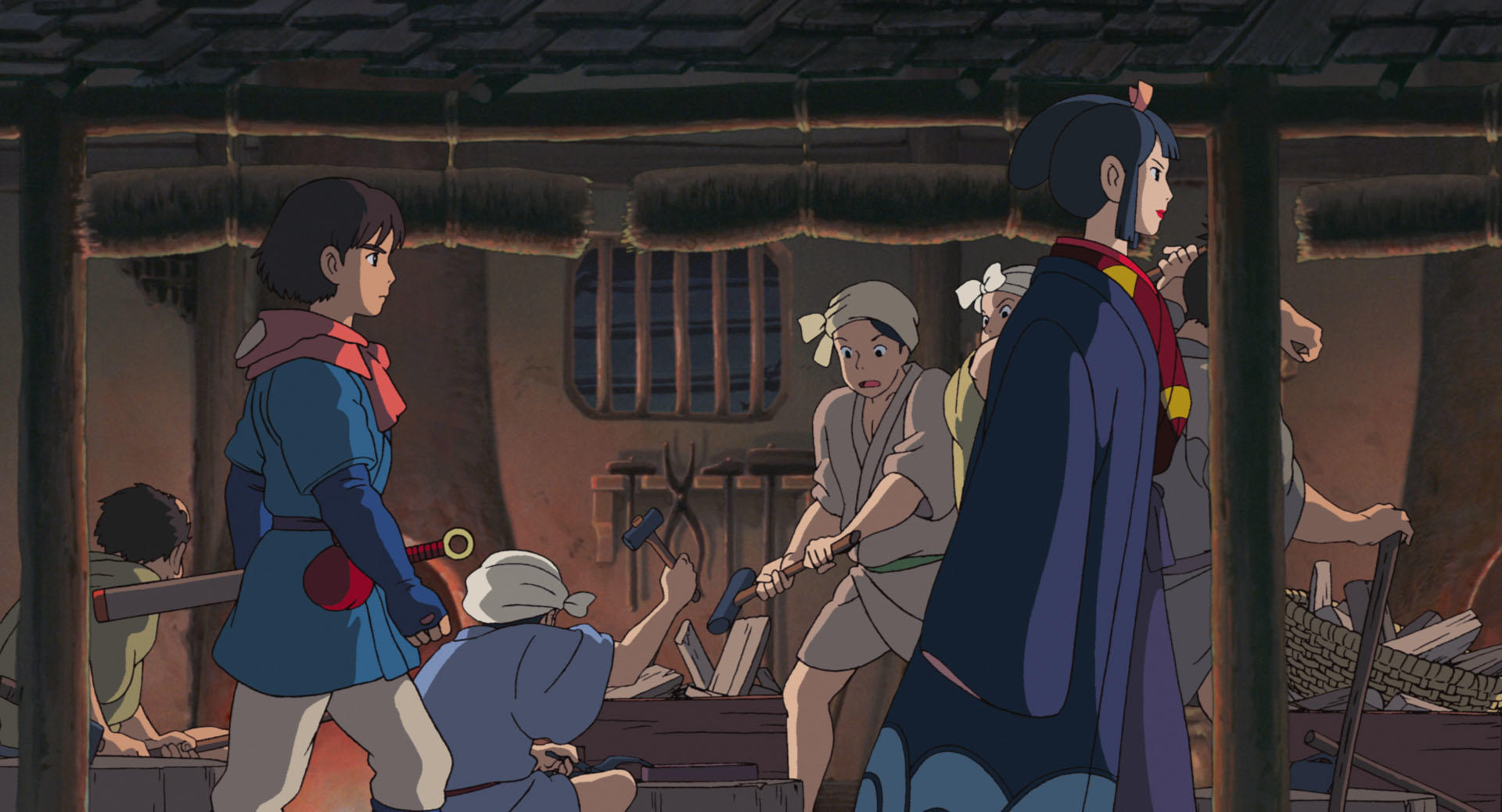

エボシって何者?タタラ場と石火矢衆、ハンセン病の関係は?

『もののけ姫』では、タタラ場の石火矢衆たちが病に侵されたマイノリティであるところにも、考察と検証の余地があります。

『もののけ姫』の世界の社会的背景は詳細には描かれませんが、歴史を紐解くと、この時代には階級や環境で差別にあった人々が多く存在することがわかります。

出典:ジブリ公式サイト(© 1997 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, ND)

なかでも作中で、石火矢衆はハンセン病を患ったことにより、世の中から差別を受けている人々で形成されていることが示唆されています。

タタラ場のなかでも、男たちと女たち、そして石火矢衆と、それぞれの集団によって別の場所で食事をしていることもこうした背景を裏付けています。

タタラ場をつくりあげたエボシにも、実は身売りされた過去があり、彼女自身がマイノリティ・弱者として扱われた経験があります。

そうした背景もあり、エボシはタタラ場のすべての人に平等かつ積極的に関わり、仕事や役割を与えることで凝り固まった社会規範を覆す、非常に先進的なキャラクターとして描かれているのです。

出典:ジブリ公式サイト(© 1997 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, ND)

さらに、ハンセン病者に兵器を作らせて、元遊女たちに仕事を与えるエボシは、社会に対する反抗を目論んでいるキャラクターとして捉えることもでき、その野望の深さと立場の難しさが、「シシ神退治」という暴走を生んだとも読めるでしょう。

『もののけ姫』は「自然との共生や対立」がメインテーマではありますが、タタラ場やエボシを通じて、その周辺には人間同士の負の歴史や思惑があったこともしっかりと描いています。

『もののけ姫』は、子供から大人まで楽しめるエンターテインメント作品でもありますが、それ以上に深い背景がある作品として、非常に考察のしがいがある映画なんですね!

『君たちはどう生きるか』が暗示するもの

出典:ジブリ公式サイト(© 2023 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli)

『君たちはどう生きるか』で描かれる、物語の「隠喩」とは?

『君たちはどう生きるか』は、歴代のジブリ作品のなかでも、「物語内の隠喩が多く理解が難しい」という感想が多い作品のひとつです。

余白が多い作品のため、SNSやインターネット上では、考察や都市伝説や解釈も無数に飛び交っています。

出典:ジブリ公式サイト(© 2023 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli)

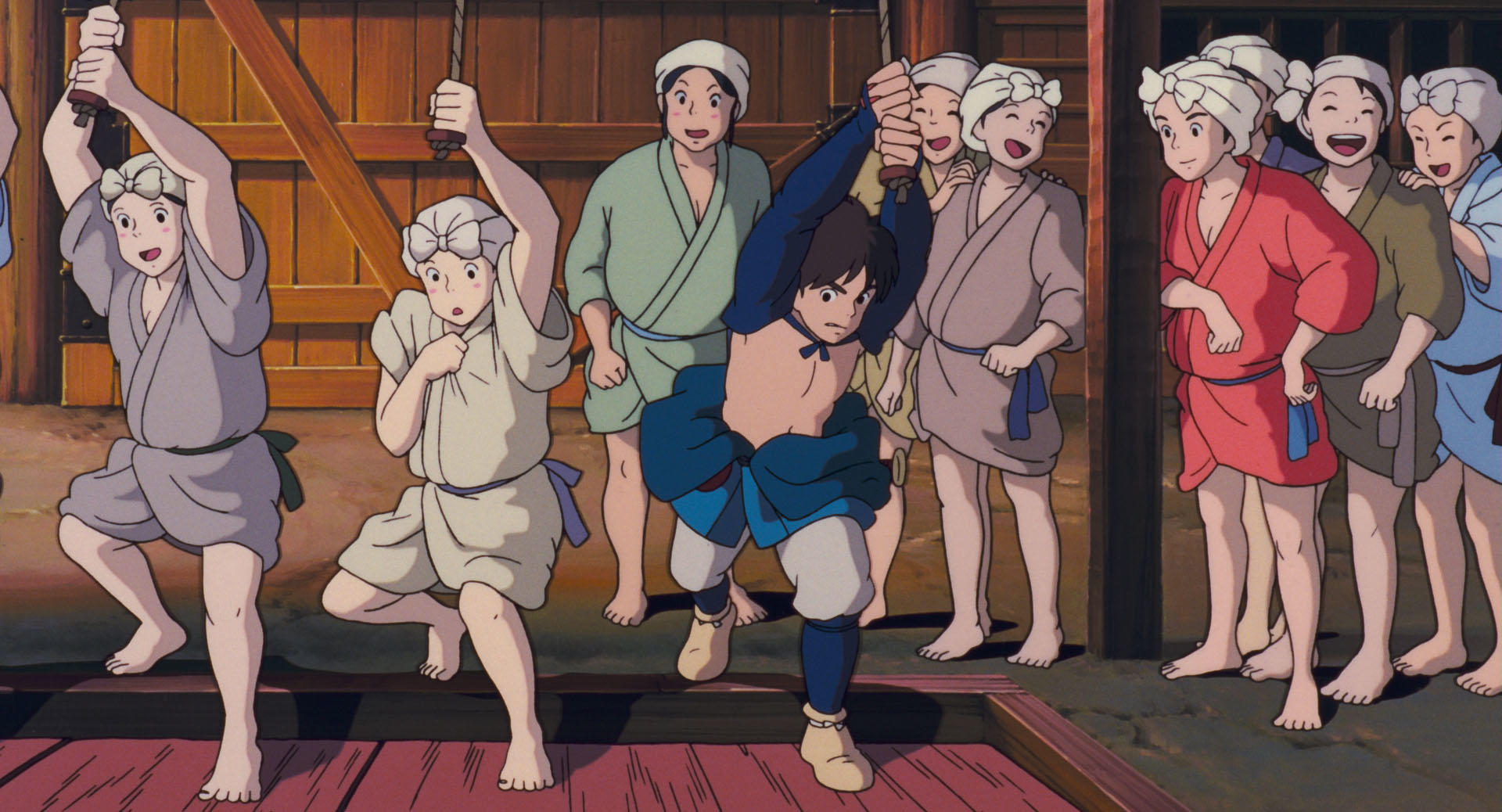

この作品は、戦時下の日本を舞台に、家庭に悩みを持つ主人公の眞人(まひと)が、超現実的な「下の世界」でさまざまな冒険と不思議な体験をし、自己成長をはたして帰ってくるまでの物語です。

『君たちはどう生きるか』の解釈として一つ上げられるのが、「下の世界」とはスタジオジブリそのものを象徴しているのではないか、という説です。

そう思わせる最大の理由は、作中「下の世界」で起こるさまざまなシーンに、過去作品へのセルフオマージュを見出すことができるからです。(例えば、わらわらの数や色は『もののけ姫』コダマを想起させます)

出典:ジブリ公式サイト(© 2023 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli)

この解釈を推し進めると、「下の世界」の創造主である大伯父は宮崎駿監督自身にあたり、作中に登場する「穢れなき積み木石」13個は、宮崎駿さんが監督した短編『On Your Mark』を含めた13作品のことを指すことになります。

しかし、大伯父は創造主の役割・世界の支配を眞人に引き継ごうとするものの、眞人は自身の「悪意」を理由にこれを断り、現実に戻って家族と向き合うことを決意します。

出典:ジブリ公式サイト(© 2023 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli)

これはフィクションの創造から抜け出して現実に戻ろうという意思表明にも思えますが、眞人が「下の世界」での冒険によって成長した経緯と物語を考えると、そんなに単純な答えではないようにも思えます。

答えはわかりませんが、これからのスタジオジブリや作品づくりとどう向き合うかという宮崎駿監督の意思が、この作品の中には込められているのかもしれませんね。

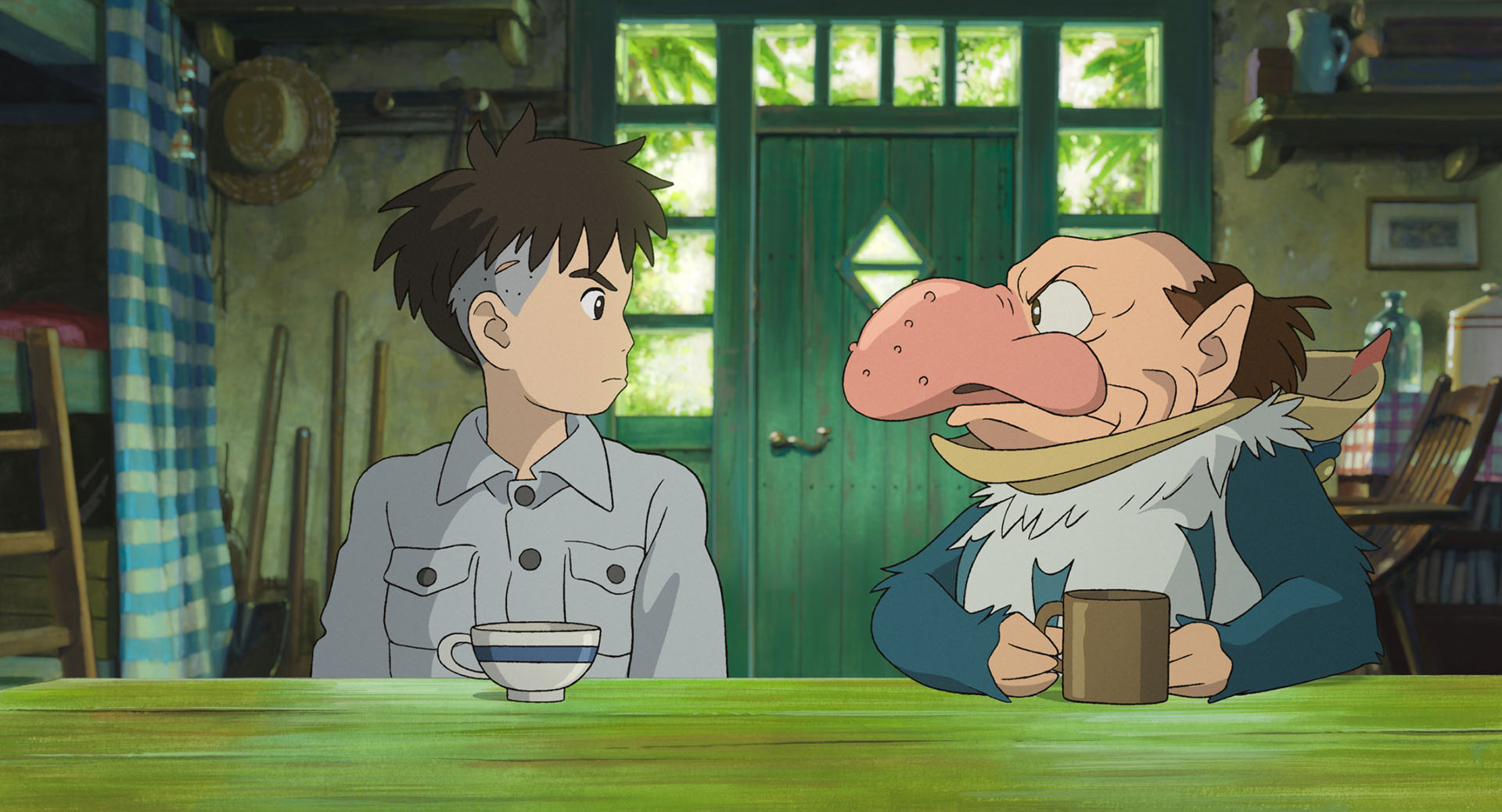

青鷺と現実世界の繋がり

劇中で登場する青サギは、宮崎駿監督の相棒であり、ジブリのプロデューサーである鈴木敏夫さんを象徴していると言われています。

鈴木敏夫さんが自身のラジオ番組で、「青サギは自分のこと」と証言しているため、かなり信憑性が高い説です。

青サギは、鈴木敏夫さんのようにあの手この手で異世界に誘惑し、宮崎駿監督が投影された眞人を異世界へ連れ込みます。

出典:ジブリ公式サイト(© 2023 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli)

喧嘩したりしつつも、なんやかんや仲を深めていく関係性は、そのまま2人のことを思わせるものでした。

『君たちはどう生きるか』で描かれる異世界は、創作の世界の象徴である可能性が高いです。

異世界に迷い込み奔走する宮崎駿監督と、異世界へ誘惑する鈴木敏夫さんを想像すると、『君たちはどう生きるか』は少し親しみやすくなるのではないでしょうか。

『君たちはどう生きるか』をTSUTAYAディスカスの無料体験で見る

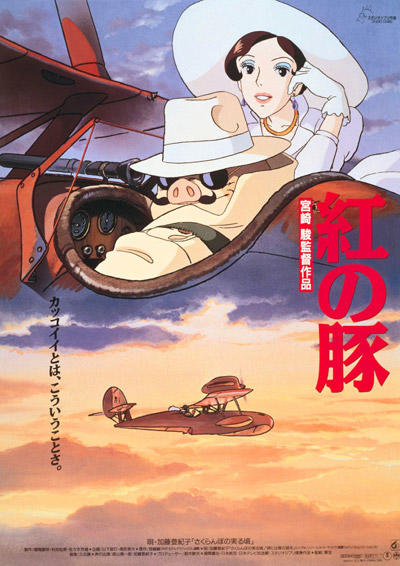

『紅の豚』に隠された謎

出典:ジブリ公式サイト(© 1992 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, NN)

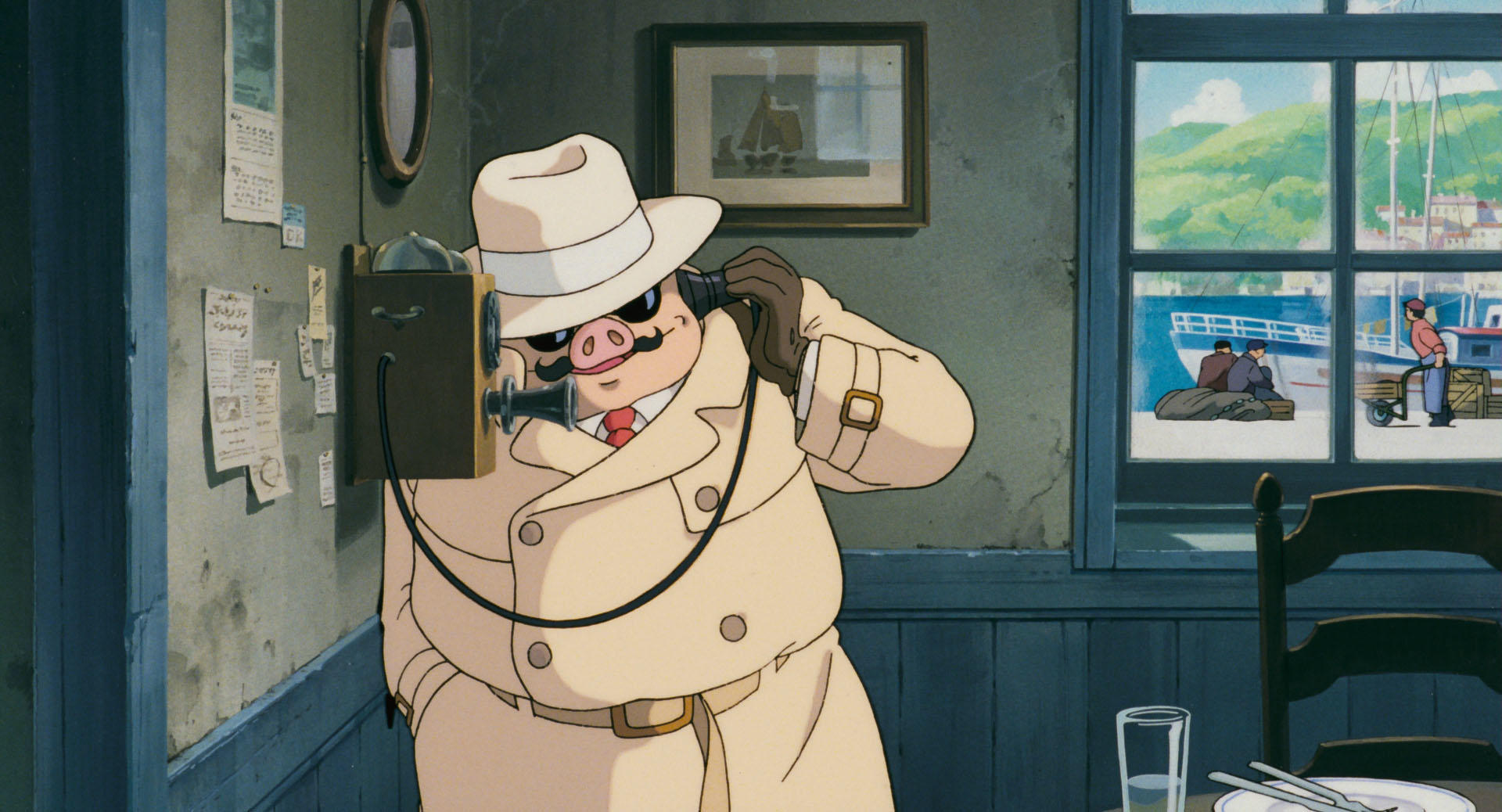

ポルコが豚になった本当の理由

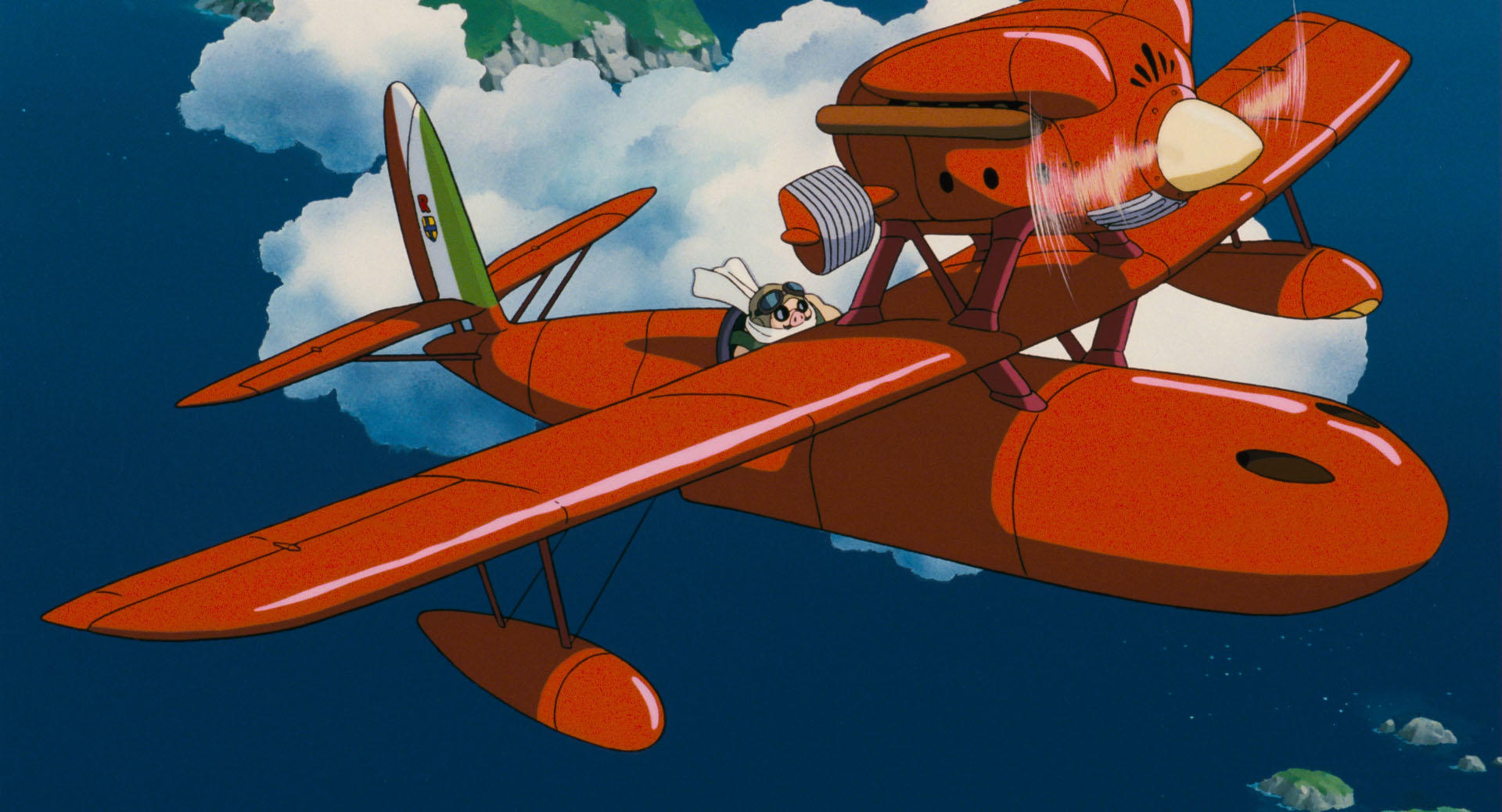

『紅の豚』は、豚の姿をしている飛行艇乗りの男ポルコ・ロッソを主人公に、ロマン溢れる物語が展開されていく、ジブリの中でもシブい魅力が詰まった大人の映画です。

しかし、そもそもなぜ主人公のポルコは豚になってしまったのでしょうか?

出典:ジブリ公式サイト(© 1992 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, NN)

劇中では、ポルコが自分自身に魔法をかけて豚になったことが示されます。

ところが、魔法とはなんなのか、なぜ豚なのか、といった明確な理由が描かれることはありません。

ストーリーを最後まで紐解いていくと、ポルコが自分で魔法をかけた理由は自分を戒めるためという見立てが最も自然な理屈となるでしょう。

出典:ジブリ公式サイト(© 1992 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, NN)

考察すると、理由は2つ考えられます。

1つは親友を戦争で亡くし、彼の恋人でありポルコの想い人であるジーナのためにも、約束通り親友を守り生還させられなかったこと。

大切な友人たちとの関係を守れなかったことを悔いたポルコは、自らを罰するように豚になったのかもしれません。

もしかするとそこには、親友を差しおいてみすみす生き残った自分が、今後ジーナへの想いを遂げないようにという自戒まで含んでいたのではないでしょうか。

出典:ジブリ公式サイト(© 1992 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, NN)

また、人間だったときのポルコは、元イタリア空軍のエースで、戦争に加担した1人であることは間違いありません。

一方で、宮崎駿監督自身は、反戦に対する強い意思を繰り返し表明しています。

もしかすると宮崎駿監督と同じ想いと後悔を持つポルコは、人間同士の争いという愚かな行為に加担した自分への罰として豚の姿になることを選んだのかもしれません。

ジブリ都市伝説をさらに楽しむための視聴方法ここまでジブリの人気作品たちにまつわる都市伝説を紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。

知らなかった設定や噂に触れて、そうだったのか!と驚きや発見、疑問や謎を見つけた人もいるかもしれません。

ここではジブリ作品を観たくなった人に、視聴方法・配信サービスについての情報をまとめて紹介します!

結論から先に言うと、ジブリ作品は日本国内での配信がなく、視聴方法はTSUTAYA DISCASなどのレンタルDVDに限られていることでも知られています。

以下に各動画配信サービスの配信状況をまとめたので、気になる人は確認しておきましょう!

| サービス名 | 配信状況 | 無料体験・公式サイト |

|---|---|---|

【ジブリ映画を見るなら】TSUTAYA DISCAS(ツタヤディスカス)がおすすめ!

| サービス名 | TSUTAYA DISCAS (ツタヤディスカス) |

|---|---|

| 取扱い作品数 | 5万本 |

| 無料体験 |

|

| 月額料金 (税込) |

|

| 送料 |

|

| レンタル方法 | 会員登録してWebから観たい作品を選択 |

| 返却方法 | 近くのポストに投函 |

| 一度に借りられる上限 |

|

| 到着日数 | 発送確定から約1~3日程度(発送先による) |

| 単品レンタル | 定額プランでも利用可能 |

| 一度に届く本数 |

|

| 延滞料金 |

|

| レンタル日数 |

|

| 特徴・メリット |

|

ジブリ映画は国内のサブスク配信では視聴できないため、DVD宅配レンタルの定額サブスクサービスを利用しましょう。

なかでもおすすめなのは日間の無料体験があるTSUTAYA DISCAS(ツタヤディスカス)の「定額レンタル8ダブル」プランです!

今すぐ会員登録してレンタルすれば、確定から最短1日で作品を視聴できます!

「動画配信じゃないと手間だな…」「返却し忘れてお金がかかりそう…」といった不安がある人も安心なサービスの詳細を解説します。

借りるのも返却するのもの簡単!返却期限がないので返し忘れても大丈夫!

例えば、レンタルの手続きはWebで完結し、返却はお近くのポストに投函するだけでOKです。

また、「返却の期限がない」というのが大きな特徴で、うっかり返し忘れても延滞料金は発生しません!

取り扱う作品数は5万本以上!ジャンルもテレビ局も権利も関係なく、配信されていない作品も観られる!

TSUTAYAといえば、もともとレンタルDVDの最大手のひとつとして知られています。

豊富なDVDのラインナップがあり、映画・アニメ・ドラマ・バラエティとさまざまな作品が観られるので、いくつかの動画配信サービスよりも品揃えは充実しています。

また、実は動画配信サービスは権利関係の問題で、サービスによって「どのテレビ局の番組を中心に見られるか」という偏りがあります。

Aのサブスクではフジテレビが観れるのに、BのサブスクではTBSが観れない、といった具合です。

対して、TSUTAYA DISCASなら、テレビ局の縛りがないので、各局のドラマや番組を横断的に楽しむことができるという、あまり知られていないけど便利なメリットがあります!

ジブリ映画をはじめとする、権利やコンプライアンスの関係で「今はもう配信されなくなってしまった作品」が観られる、ほぼ唯一の方法と言えるでしょう。

ジブリ都市伝説Q&A

読者からのよくある質問(FAQ形式)

Q. ジブリ作品の都市伝説で最も怖いものは何ですか?

A. 『となりのトトロ』は"死"にまつわる都市伝説があり、愛らしいトトロやメイのキャラクターや平和な世界観とのギャップが大きいことから、最も怖い都市伝説として挙げる人が多いです

ジブリの怖い都市伝説としては、『となりのトトロ』のサツキとメイが「死んでいる」という死神説が代表的です。

また、『千と千尋の神隠し』の油屋が風俗店を象徴しているという説も、「わかると怖い都市伝説」として有名です。

もっとも、これらの噂は、ファンの考察が広まったものですが、公式には否定されています。

一方、宮崎駿監督の作品には、現実の社会問題を反映した怖い都市伝説や裏設定が潜んでいることがあります。

『火垂るの墓』の戦争描写や、『もののけ姫』のハンセン病を示唆する住人たちの背景は、公式の裏設定でもある「本当に怖いテーマ」として挙げられます。

Q. ジブリは怖い都市伝説があるから子どもが観ない方がいい?

A. 都市伝説は「大人」が考察と想像で生み出したものなので、作品を楽しむ分には気にする要素はまったくありません

ジブリ作品は一見子ども向けですが、隠されたテーマや都市伝説が大人の視点で見ると「怖い」と感じることもあります。

例として『もののけ姫』のコダマが自然破壊の象徴とも解釈される点などが挙げられます。

これらの「怖さ」は考察の域を出ないため、視聴時に気にしすぎる必要はありません。

ただし、作品のテーマや演出、映像の迫力などについて、人によっては、怖い・トラウマになる・気持ち悪い、といった感想をもつことはあるかもしれません。

例えば、『火垂るの墓(戦争がテーマ)』、『千と千尋の神隠し(両親が豚になるシーンがトラウマとして挙げられやすい)』、『君たちはどう生きるか(集合体の描写や抽象的なストーリーが気持ち悪いとされることがある)』などがその代表です。

Q. 『となりのトトロ』は実際の事件をモデルにしているのですか?

A. 一部で「狭山事件」をモデルにしているとの噂がありますが、制作側はこれを否定しています。

この噂は、映画の舞台や姉妹設定、ストーリーの一部が事件を連想させるとしてファンの間で広まりました。

1963年に埼玉県狭山市で発生した女子高生誘拐殺人事件です。

この事件が『となりのトトロ』に関連づけられた背景には、映画の舞台とされる昭和30年代の田舎風景や、サツキとメイという姉妹の設定が共通点として挙げられます。

ただし、スタジオジブリおよび宮崎駿監督は、「狭山事件とは一切無関係であり、映画は完全にフィクションである」と明言。

映画のテーマは「自然と子どもの想像力」を描いたものであり、社会的事件を反映したものではないとされています。

この都市伝説はファンの間で広がったものであり、公式な根拠がないことからあくまで一部の考察に過ぎません。

こうした噂が語られる背景には、ジブリ作品が持つ「多層的な解釈の余地」が影響しているとも言えるでしょう。

読者が作品を楽しむ際には、都市伝説を事実と捉えず、創作の一環として楽しむ視点が重要です。

【まとめ】ジブリ作品はどの層も楽しめるエンタメ!なのにとてつもなく深い!

ジブリ作品は、子供から大人まで楽しめる娯楽性がありながら、ファンから考察が飛び交う味わい深い作品も多く、長年いろいろなユーザーに愛されています!

なかには信ぴょう性が疑わしい「都市伝説」のような噂もありますが、それだけ作品に想像を楽しめる、豊かな余白とディテールの基盤があるということでもあるのではないでしょうか!

DVD宅配レンタルのサブスク「TSUTAYA DISCAS」なら、定額料金で、ほぼすべてのジブリ作品を鑑賞できます。

都市伝説や裏設定に興味が沸いたなら、一度見た作品もあらためて鑑賞し直してみると、新しい発見があって面白いかもしれませんね!

関連記事